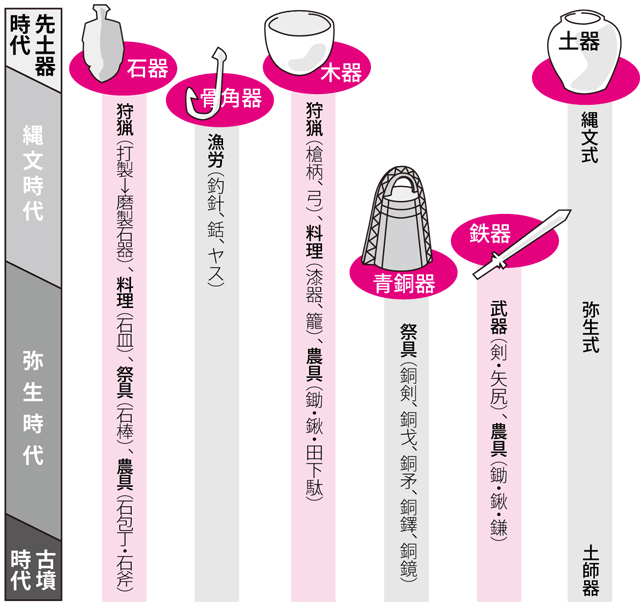

原始時代の道具の移り変わり

◎人類最初の道具・石器と木器

人間の3条件とは、「言葉を話すこと」「火が使えること」、そしてもう一つが「道具を利用できること」である。それほど道具というのは、人間にとって縁が深く、重要な存在であった。

人間が使用した最初の道具は、石器と木器である。とくに石器は、万能の利器であった。はじめは河原石を打ち砕いただけの簡単な打製石器であったが、次第に加工技術が進み、研磨して刃先を鋭くした磨製石器が登場してくる。

石器は矢尻やモリなどの狩猟具に使われたほか、石斧は穴掘りに、石皿は調理具として重宝され、弥生時代には石包丁や石鎌など、農具にも利用された。

◎土器は縄文時代に登場

縄文時代に現れた土器は、人々の生活を大きく変えた。土器は、物を煮炊きし、保存することを容易にした。土器によって人間の生活は豊かなものとなり、定住化もいっそう進展したのである。土器はその形態によって縄文式、弥生式に分類でき、我々の年代測定の目安となってくれる。

◎弥生時代には鉄器と青銅器が現れる

だが、弥生時代の鉄器と青銅器の出現は、土器とは比較にならないほど大きな影響を社会全体に与えた。鉄器が耕作具に使われたことで、農耕は飛躍的な発展を見る。しかし、その用途の中心はなんといっても武器であった。鉄剣や鉄の矢尻は、強度といい威力といい、石器とは段違いの武具で、戦争の際の主役を演じ、日本の統一に多大な役割を果たした。

一方、青銅器でも銅剣や銅戈[か]、銅矛[ほこ]などの武器が数多く製作されたが、青銅は柔弱なことから実用例は少なく、むしろ権力や富の象徴、祭具として用いられたのではないかと考えられている。また、宝物や祭具として出土する鐸(鈴状の物体)や鏡の大半も青銅製である。

ところで、もっとも身近な道具といえばやはり木器だろう。材料も豊富だし加工もたやすい。そんなわけで原始時代にも頻繁に使われていたはずだが、残念ながら腐ってしまうので出土例はまれである。

ただ、ときおり空気が遮断された粘土層や泥炭層から朽ちずに農具や篭、器や櫛などが発見されることがある。器や櫛は色鮮やかな漆[うるし]が施され、一級の芸術品を見るようであり、原始の人々の美的センスをうかがい知ることができる。

| 日本実業出版社 「早わかり日本史」 JLogosID : 8539504 |