貴族的仏教文化から日本独自の文化へ

◎古代文化のキーワードは「仏教」

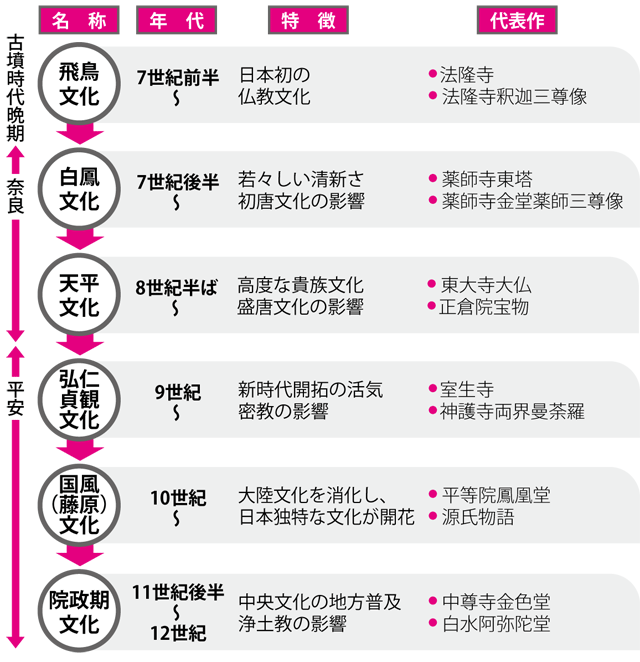

古代の文化は通常六つに区分される(古墳文化を除く)。「飛鳥文化」は、7世紀前半に開花した日本初の仏教文化である。代表的作品の多くは法隆寺にあり、とくに釈迦三尊像、百済[くだら]観音像、玉虫厨子は有名だ。また、中宮寺や広隆寺にある半跏思惟[はんかしゆい]像の古拙の笑みは、まことに魅力的で美しい。

初唐文化の影響を受け、7世紀後半におこった「白鳳[はくほう]文化」は、若々しく清新な活気に満ちている。なかでも薬師寺東塔の均整美は筆舌に尽しがたく、高松塚古墳に描かれた極彩色の壁画は華麗の一言につきる。薬師寺金堂薬師三尊像は、世界に現存する最古級の金銅像だ。

続く8世紀半ばの「天平[てんぴょう]文化」は、聖武[しょうむ]天皇の鎮護国家としての仏教振興政策からはじまった。この文化は、盛唐文化の影響をうけた高度な貴族的仏教文化であり、巨大な東大寺大仏がその象徴であろう。国際色も豊かで、正倉院の鳥毛立女屏風[ちょうもうりゅうじょびょうぶ]には遠くインド、ペルシアの影響がみられる。

◎平安時代の新しい文化

「弘仁[こうにん]・貞観[じょうがん]文化」は、桓武天皇が平安京に遷都し、現仏教に飽き足らぬ最澄や空海が唐より密教を導入した影響で、新時代開拓の力強さを感じさせる。彫刻では一本の大木で仏像を彫り抜いた一木造[いちぼくづくり]が盛んで、代表的な仏像として神護寺[しんごじ]薬師如来像、元興寺薬師如来像がある。密教の影響で曼荼羅[まんだら]や不動明王も多く描かれた。

◎平安中期に日本独自の文化が登場

続く「国風文化」は、藤原氏の摂関政治が恒常化する10世紀に花開いたので、別名を「藤原文化」ともいう。これまで遣唐使を派遣するなど大陸文化を吸収してきたが、そうした文化を消化したうえで、洗練された我が国の独自の文化が誕生、そこから国風の名称がついた。

漢字をくずした仮名文字が使用されるのもこの時代のこと。代表建築としては平等院鳳凰堂があげられる。宮廷文学としては『源氏物語』や『枕草子』がある。また、貴族のあいだで浄土信仰がはやり、数多くの阿弥陀如来がつくられた。

11世紀後半、阿弥陀信仰は全国へ広まっていき、中尊寺金色堂や白水[しらみず]阿弥陀堂のような壮麗な阿弥陀堂が、地方豪族の手によって次々創建された。中央の貴族文化がはじめて地方へ波及したのだ。この文化はちょうど院政期と重なっているので、「院政期文化」と呼ぶことがある。

| 日本実業出版社 「早わかり日本史」 JLogosID : 8539511 |