念仏による救いを説く3宗

源平の争乱、承久の乱などにくわえ、天変地異や飢饉が頻発した平安時代末期から鎌倉時代初期、庶民は現世の不安や苦しみから逃れるため、神仏にすがろうとした。しかし仏教は当時、貴族のための信仰であって、庶民に救いの手をさしむける宗派は少なかった。

そんな時勢にあって、積極的に庶民の要求に応じ、彼らを救おうとする6人の僧侶が、鎌倉時代に現れた。

法然、親鸞、一遍、日蓮、栄西、道元である。彼らの説くところは、それぞれに異なってはいたものの、いずれも厳しい修行を必要としない易行に特徴があり、これに専修することで人間は救われると主張した。江戸時代から彼らの興した宗派は、一括して鎌倉新仏教(六仏教)と呼ばれるようになる。

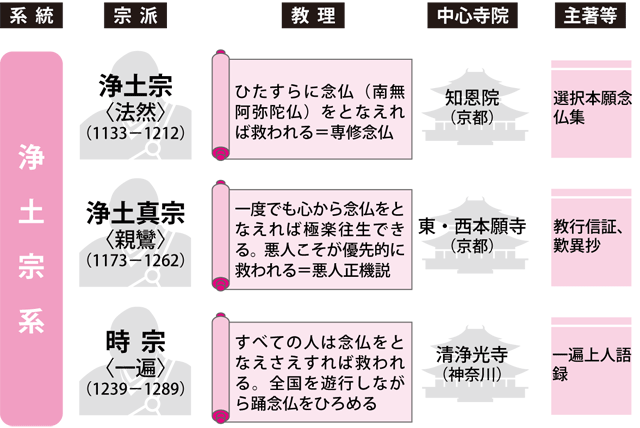

このうち浄土宗、浄土真宗、時宗[じしゅう]の3宗は、「南無阿弥陀仏[なむあみだぶつ]」(念仏)による極楽往生を説いた。

浄土宗 この宗派は、京都の法然によって平安時代末期に開かれ、その教えは貴族や武士だけでなく庶民にも急速に広まっていった。

法然は美作[みまさか]国(岡山県)の生まれで、若いころから比叡山にのぼって天台宗を学び、めきめき頭角を現して「智恵第一」とたたえられたが、のちに下山して諸宗を研究、「念仏を唱えれば人は救済される」という専修念仏に到達したのである。

浄土宗には後白河法皇や九条兼実[かねざね]といった政府の要人も帰依[きえ]したが、法然の主張は比叡山延暦寺や興福寺の憎悪するところとなり、1207年、念仏は禁止され、法然は罪を得て土佐へ流された。しかし1211年に京都に召喚され、翌年80歳で大往生を遂げた。

浄土真宗 この宗派の開祖・親鸞は、法然の弟子であり、法然が流罪になったおり、親鸞も越後国へ流された。親鸞は、京都の下級貴族の子として生まれたといわれ、やはり青年時代は比叡山で修行に励んだが、天台宗の教えに不足を感じ、山をおりて法然の門下に入ったのである。配流先の越後で親鸞は、己の信念にもとづいて妻をめとり、子をなした。赦免されたのちも京都へは戻らず、関東地方で自分の会得した教えを布教した。

親鸞は、一度でも心の底から念仏をとなえれば、人は必ず救済されるといい、とくに自分が悪人だと自覚している人間こそ、阿弥陀仏は率先して救ってくださる(悪人正機[あくにんしょうき]説)と説いた。この教えは急速に普及し、生前の親鸞にはその気はなかったようだが、やがてその教義は浄土真宗という一派を生んだ。

時宗 13世紀後半に登場した一遍は、念仏による一切の救済をとなえ、踊念仏[おどりねんぶつ]をしながら全国を遊行して歩き、布教対象を下層階級にまで広げた。一遍は信者に念仏往生のあかしとして「念仏札」を与えたが、その数は250万に達したという。死の間際、一遍は己の著作物をすべて焼き払ったと伝えられる。

| 日本実業出版社 「早わかり日本史」 JLogosID : 8539534 |