一揆の下地になった惣村というシステム

◎惣村の秩序を乱すものに待つのは「死」

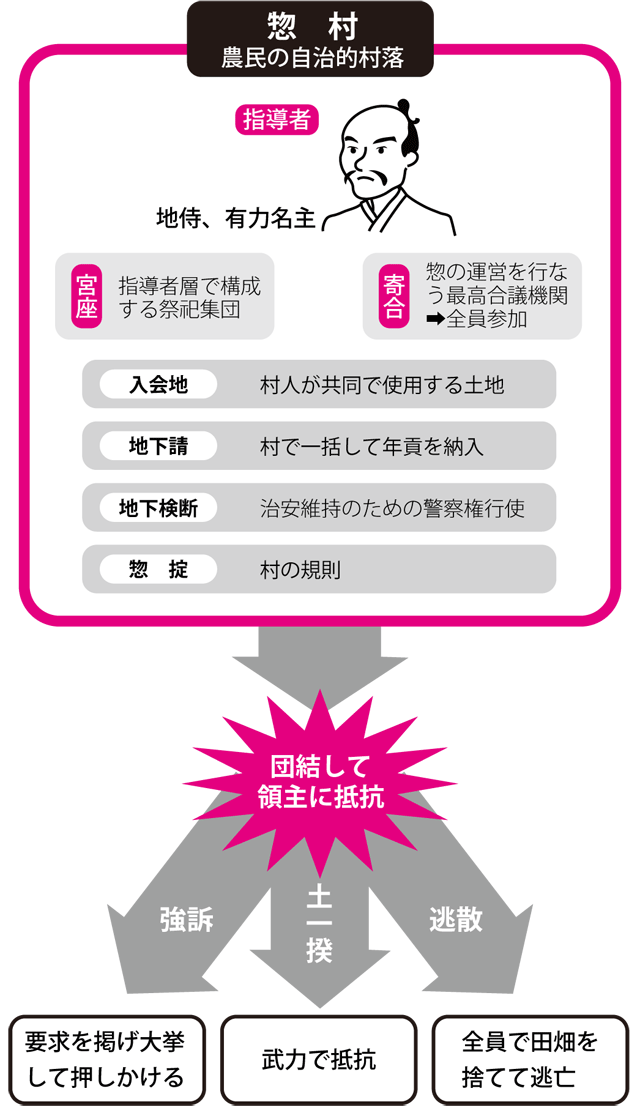

鎌倉時代末期になると、畿内周辺に農民たちの自治的村落が出現する。これをふつう、「惣村[そうそん](惣)」と呼ぶ。

この惣村では「一致団結」というのがなにより重視される。ゆえに村では掟が定められ、違反者は厳罰に処せられた。

たとえば1504年2月14日の深夜、村共有の蕨粉を盗んだ未亡人とその子供2人が、村人たちに捕らえられ、殺された。この話を聞いた領主の九条政基[まさもと]は、「なにも殺すことはないだろう」と日記に書きつけているが、たかが蕨粉であっても、村落の秩序と結束を乱した母子の罪は、村人たちにとっては許しがたい裏切りだったのである。それほど惣村の結束には固いものがあった。

◎イヤなら逃げてしまえ!?

惣村は、番頭・沙汰人・おとな(乙名・長)と称するリーダー(地侍や名主層)で構成される宮座によって運営された。だが、重要な事項については、村人全員による寄合(集会)が開かれ、ここで最終決定がなされた。

農民たちがこのような自治組織をもつにいたった理由は、一つには領主の不当な要求に集団で対抗することにあった。領主への年貢は、村で一括して納入し、もし領主が過分に税を強要してきたり、不正に農民から搾取しようとした場合には、一致団結して抵抗した。その方法は、主に次の3つである。

「強訴[ごうそ]」……全員で領主のもとに押しかける

「逃散[ちょうさん]」……耕作を放棄して逃げてしまう

「土一揆[つちいっき]」……武力蜂起する

◎武力も使う農民たち

もう一つ、戦乱や犯罪から命や財産を守ることも、惣村形成の重要なファクターであった。村内では、村民が警察権を行使して、犯罪者を捕縛し、浮浪者やよそ者を取り締まった。これを、地下検断と呼ぶ。

また、戦争の余波で村に兵士が乱入したさいには、武力で兵士を追い払うこともしばしばだったという。

| 日本実業出版社 「早わかり日本史」 JLogosID : 8539548 |