庶民の底力を見せつけた土一揆

◎一揆といってもいろいろある

そもそも「一揆」という言葉の原意は、一致団結するということであった。やがてそれが、武力で権力に抵抗し、自分たちの要求を受諾させるという意味に転化したのである。

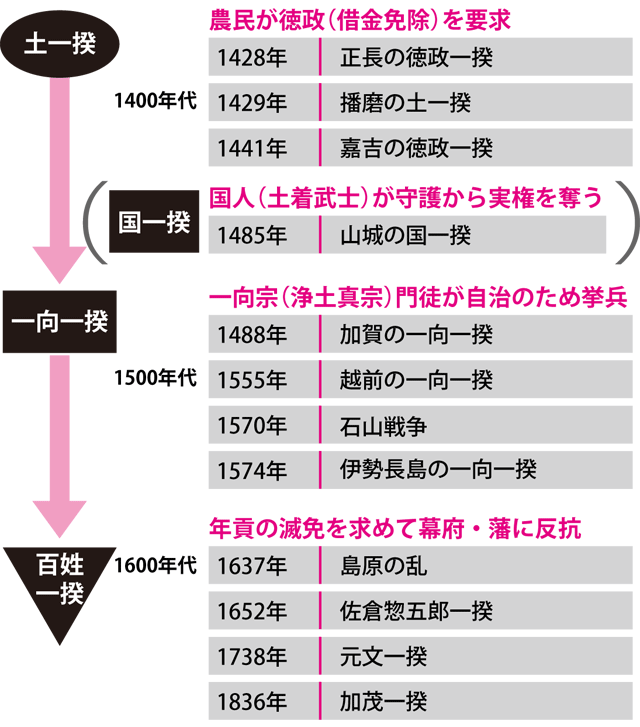

ひと言で一揆といっても、その性格によって次の4つに分けられる。惣村の農民が結束して徳政(借金の帳消し)などを求めるのが土一揆、国人(有力な土着武士)が守護大名から一国の支配権を奪取しようとするのが国一揆、一向宗[いっこうしゅう]の門徒が挙兵するのが一向一揆、江戸時代に農民が年貢の減免などを幕府や藩に要求して蜂起するのが百姓一揆である。

日本で初めて発生した大規模な一揆は、1428年の正長[しょうちょう]の徳政一揆(土一揆)だった。この年、天候不順のため作物は不作で、奇妙な疫病が流行し、人々は貧苦にあえいでいた。

当時、貨幣経済が農村にまで浸透し、多くの農民が土地を担保に高利貸(酒屋・土倉[どそう])から借金をしていたが、このような状況下にあって高利貸らは、無情にも金を返せぬ農民から平然と土地を取り上げた。

◎滋賀から京都・奈良へと一揆が勃発

生きるすべを失った農民たちは、ついに徳政をかかげて蜂起する。

近江国(滋賀)からはじまった一揆は、たちどころに膨れ上がり、京都・奈良へ波及し、高利貸の屋敷はことごとく破壊され、借金証文は破り捨てられた。その後も衰えを見せぬ一揆に対し、室町幕府は守護大名に鎮圧を命じた。ところが一揆勢は、敢然と守護に立ち向かったのである。

「天下の土民(農民)がこのように公権力に反抗するのは、日本はじまって以来である」

そう興福寺の尋尊[じんそん]は驚いている。結局、幕府は徳政令を出さなかったが、諸寺院の所領や荘園が、領内における徳政を認めたことで、ようやく一揆は沈静化した。

現在の奈良市柳生の地に、巨石に刻まれた地蔵尊があり、その脇に「正長元年(1428)より先は神戸[かんべ]四カ郷(柳生周辺)に一切の負い目(借金)あるべからず」という文字が刻印されている。それは、正長の土一揆のさい農民たちが、領主から徳政を勝ち取ったのを記念してつくった石碑だと伝えられる。

| 日本実業出版社 「早わかり日本史」 JLogosID : 8539549 |