後世の法に大影響を与えたハンムラビ法典

◎メソポタミア共通の「法」の出現

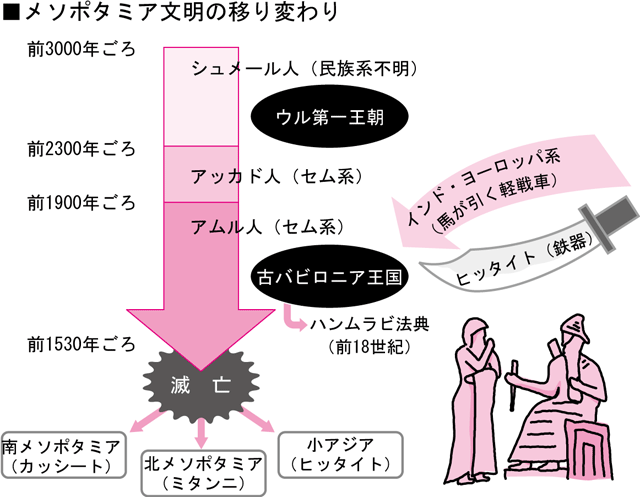

シュメール人の時代の後に誕生した大きな国家が、セム系遊牧民のアムル人が建てた「古バビロニア王国」。前18世紀、第6代王ハンムラビ王の時にメソポタミア全土の統一を果たした。王は道路・運河を整えて中央集権体制を確立し、警察制度や郵便制度をつくり、バビロニア語を共通語とした。

ハンムラビ王はシュメール法以来の諸法を取り入れて、有名な「ハンムラビ法典」を定めた。多くの都市の広場には条文を刻んだ石柱が建てられ、メソポタミア世界に共通の秩序が確立されたのである。法典はその目的を、「全土に正義をいきわたらせるため、悪事を撲滅するため、強者が弱者をしいたげないため」と述べている。

◎目には目を…

1901年にフランスの探検隊がイランのスサで、高さ2.25メートルの黒い玄武岩の円柱に楔形文字で刻まれた、前文と282条の条文からなるハンムラビ法典を発掘した。

前文は、神々の代表エンリルがバビロンの守護神マルドゥクを全メソポタミアの王とし、その忠実な召し使いであるハンムラビをして、正義をかかげさせたと記している。

ハンムラビ法典の特色は、「目には目を、歯には歯を」という同害復讐の原則と、貴族・平民・奴隷の厳重な身分差のある刑罰だ。大工が家を頑丈に建てなかったために家がつぶれ、家の主人が死んだ場合には、大工も殺される、という規定も同害復讐の応用であった。

ハンムラビ法典は、オリエント諸民族の法や後世の法に大きな影響を与えた。『旧約聖書』にも「目には目を」の規定がある。

◎細かく決められていた商業規定

ハンムラビ王の時代には商業が大規模に行なわれ、都市の大商人から元手を借りて広域で商業を行なう「代理人」がいた。ハンムラビ法典は、「代理人が利益を上げなかった時には大商人に借りた銀の2倍を返す。盗賊に商品を奪われた時には責任を負わなくてよい。代理人が商人に元手を借りているのをごまかした時には、元手の3倍を支払い、大商人が代理人から利益の分配を受けているのにごまかそうとした時には受け取り分の6倍を罰金として支払う」などの細かい規定をもうけている。

このころすでにワインやビールの製造もなされており、「楽しみそれはビール、いやなことそれは遠征」という諺もあった。

◎軽戦車をもたらした印欧諸族

メソポタミアは、前2000年紀の初め以後、中央アジアの印欧系遊牧諸族によるひんぱんな侵入におびやかされていた。なかでも小アジアに強力な王国を樹立したヒッタイト人は、鉄器を世界で最初に本格的に使用し、馬に引かせた二輪の軽戦車を利用して前1530年ごろに古バビロニア王国を滅ぼした。

| 日本実業出版社 「早わかり世界史」 JLogosID : 8539704 |