国際交易が行なわれた『アラビアン・ナイト』の時代

◎ユーラシアに広がる大商圏

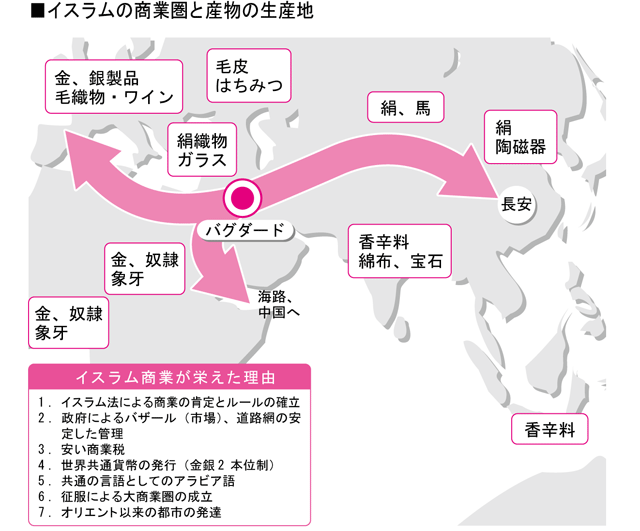

アッバース朝の人口150万人の都バグダードからは、①イラン高原―シルクロード、②アラビア半島、③シリア―エジプト―北アフリカ―イベリア半島、④インド洋につながる港市バスラに向けての道路がのび、帝国各地と隣接する周辺の経済圏に接続していた。

アッバース朝の最盛期、5代カリフ、ハールーン・アッラシードの時代の物語とされる『アラビアン・ナイト(千夜一夜物語)』には、「ハールーン・アッラシードの御名と光栄とが、中央アジアの丘々から北欧の森の奧まで、またマグレブ(北アフリカ)およびアンダルス(イベリア半島)からシナ(中国)、韃靼(タタール、遊牧世界)の辺境にいたるまで鳴り渡った時代」という記述があるほどだ。

◎つながったペルシア湾と中国沿海

この時代、とくに注目されるのは、『アラビアン・ナイト』に収められた「船乗りシンドバッドの冒険」に描かれている海の交易ルートの開発であった。

イスラム商人は季節風を利用し、ダウ船という船を用いてペルシア湾から中国沿岸にいたる広大な海域を1年半かけて往復した。この船は、大きな三角帆を備えており、逆風でも航行できた。船員のなかには、40年間も陸に上がらず貿易に従事した者もいたという。

大型船には、400人から500人が乗り込んだ。こうした船により、東アフリカからは「ザンジ」と呼ばれる黒人奴隷が大量に運ばれ、インドから伝えられた米、綿花、砂糖などの栽培がなされて、一大穀倉地帯となっていたイラクを支えた。

唐の広州には、あるアラビア商人の記述によると12万人、揚州には数千人の大規模な居留地がつくられ、多くのイスラム商人が貿易に従事した。その結果、東アジアのさまざまな情報がイスラム世界にもたらされた。たとえば、9世紀後半のイスラムの地理書は、日本をワクワク(倭国)として、「黄金の産出に富み、犬の鎖、猿の首輪までも金でつくり、金糸を織り込んだ布を中国に輸出している」と記している。

◎すでに小切手や為替もあった!

陸上の交易には、「砂漠の船」ラクダが使われた。ラクダは、約270キロ程度の重さの荷物を積んで歩くことができ、1週間程度なら水を飲まなくても平気だったことから、貴重な輸送手段になった。主要な通商路には30~40キロおきにキャラバン・サライという隊商宿が設けられ、各都市にはバザールという市場が設けられていた。

貨幣としては金貨、銀貨が用いられたが、経済規模の拡大にともなう貨幣の不足、送金の際の危険を避けるなどの理由で、すでに小切手、為替手形などが使用されていた。バグダードで振り出された小切手をアフリカのモロッコで現金化することも可能だったといわれる。

| 日本実業出版社 「早わかり世界史」 JLogosID : 8539752 |