盛んな貿易でイスラム化した東南アジア

◎不安定になったマラッカ海峡

13世紀にユーラシアを支配したモンゴル帝国は、遠く離れた東南アジアにも大きな影響を与えた。モンゴル軍は、次第に南下し、雲南、ビルマを征服してベトナムに波状的に侵入した。

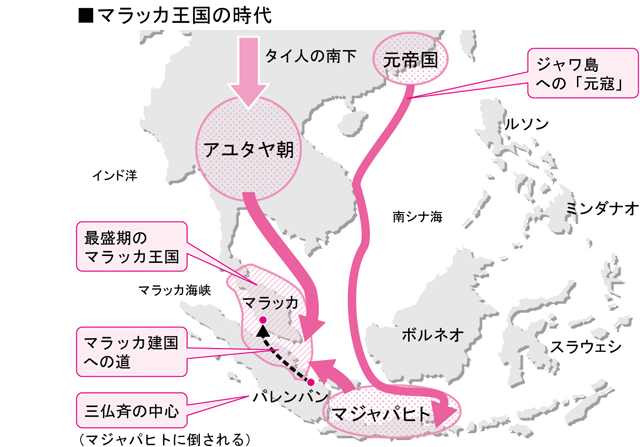

また、ジャワ島に送った使節が顔に入れ墨をされて追い返されたのに立腹し、フビライは1292年にジャワ島に2万人の兵士を乗せた大艦隊を派遣した。「元冦」があったのは、日本だけではなかったのである。

モンゴル軍がジャワ島から撤退すると、ジャワには「マジャパヒト朝」が成立する。この王朝は、海上交易と海域支配にも乗り出し、7世紀以来、長い間マラッカ海峡を支配してきたスマトラ島の三仏斉(パレンバンが中心)を滅ぼした。

一方、13世紀には、やはりモンゴルに国(大理国)を滅ぼされたタイ人が雲南からインドシナ半島に大挙して南下し、「アユタヤ朝」を建てて海上交易に乗り出し、北からマラッカ海峡に進出した。

◎交易のためにイスラム化したマラッカ王国

マジャパヒト軍の攻撃でパレンバンを追われた王族の1人が、人口20~30人のさびしい漁村に移住して開いた港が「マラッカ」である。

マラッカは最初、アユタヤ朝に毎年の納税を義務づけられていたが、15世紀初めに明が派遣した鄭和艦隊がマラッカを中継拠点として利用するようになると、明の力を巧みに利用してアユタヤ朝の支配から独立した。また、艦隊がもたらした豊富な中国商品は、各地の商船をマラッカに集めることになり、東南アジアにおける中継貿易の中心地になった。

だが、明からの艦隊の派遣が中止され、後ろ楯を失うと、マラッカ王国は中心港としての地位を保つために交易の主導権を握っていたイスラム商人の懐柔をはかるようになる。

そのため国王は、イスラム教に改宗し、臣下たちもそれにならった。その結果、マラッカ王国はイスラム教の国に生まれ変わったのである。

東南アジアの貿易は、イスラム商人によるインドの綿布、ジャワ商人やタイ商人による米、中国や琉球商人の生糸、絹織物、陶磁器など、食料や綿布を貿易に頼らざるをえない東南アジアの島々にとって欠かせないものであった。そのため、商人たちの活動により島々のイスラム化が急速に進められたのである。

この平和な国際港マラッカも1511年、19隻の軍艦、1400人の兵士からなるポルトガル軍に攻撃され、9日間の攻防の末に陥落した。マラッカ王はその後、ジョホールに拠点を移してポルトガルと戦うが、次第に力を弱めていった。

なお、マラッカ王国の王(スルタン)の末裔は、現在でも伝統的な支配者としてマレーシアで大きな権威を認められている。

| 日本実業出版社 「早わかり世界史」 JLogosID : 8539762 |