新たにわき起こったエスニシティ紛争

◎ナショナリズムの限界

「国民国家」というのは、19世紀以降、ヨーロッパから広がった政治システムだったということはすでに述べた。その形成には、歴史の過程を共有する“同一民族”であるという幻想や、それを組織するための行動、つまり民族の統一、帝国主義支配や植民地支配への抵抗・挑戦などが必要であり、それを組織するためのイデオロギーが「ナショナリズム」であった。

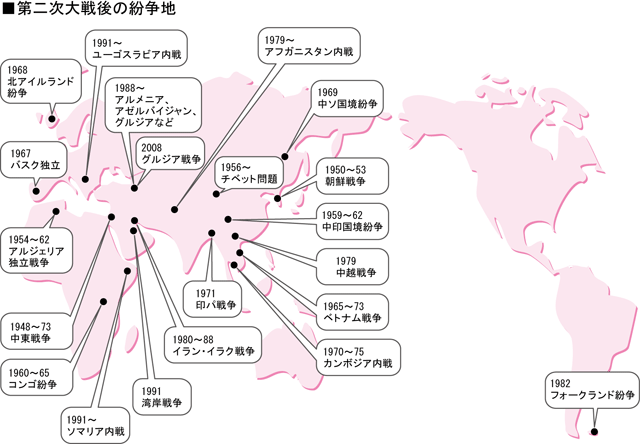

しかし、ナショナリズムは、抵抗、競争、戦争などの暴力をともなうものであって、19世紀から20世紀の世界史に多くの紛争を生み出した。

第二次世界大戦後には、ナショナリズムにもとづいた諸民族の独立が達成され、約190の「国民国家」により地球の表面は分割されつくした。だが、ここに「エスニシティ紛争」という新たな問題が生まれてくる。いまや人類には、エスニシティ紛争を解決できるような柔軟な政治システムと理念が求められているのである。

◎エスニシティ紛争の時代

エスニシティというのは、ギリシア語で「人種」「文化」などを意味する「ethnos」に由来する語で、部族よりは広く国民よりは狭い、言語・文化・宗教などを共有する共同体、あるいはそれに対する帰属意識を意味している。

第一次世界大戦後の東欧や第二次世界大戦後のアジア・アフリカの旧植民地では「民族自決の原則」により、「国民国家」の形成をみた。しかし現実には、これらの地域では多くの民族、文化が混在しており、植民地支配時代の労働者の移住などによって問題がさらに複雑化されたこともあって、ヨーロッパ的な「国民国家」を確立させるには無理があった。

部族の対立や宗教対立は簡単には克服できず、結局は権力やマジョリティ(多数派)がマイノリティ(少数派)を抑圧することになる。それに対してマイノリティが「分離」あるいは「抵抗」を求めることにより紛争がくりかえされるようになった。

とくに宗教による対立は、宗教がもつ非寛容性のために激烈なものになる傾向が強い。20世紀後半は「地域紛争の時代」といわれる。

| 日本実業出版社 「早わかり世界史」 JLogosID : 8539828 |