長い長い縄文時代、人々は定住しはじめる

◎縄文は土器で6時代に分けられる

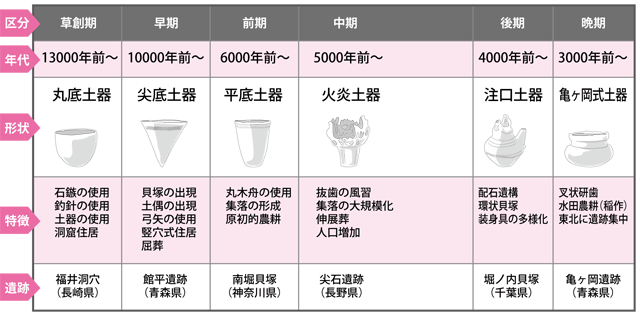

縄文時代は、土器の形状の変化によって、草創期・早期・前期・中期・後期・晩期と、六つの時期に区分される。

はじめて土器が現れるのは草創期で、いまから1万3000年前頃のことである。まだ気候は寒冷で、人々は寒さをしのぐために洞窟や岩陰を住居とし、狩猟中心の移動生活を営んでいた。学者のなかには、この時期を縄文時代と考えず、旧石器時代とする人もいる。

◎大規模な集落の出現

縄文早期になると、人々は台地上に竪穴住居を建て、10人前後の小規模な集落を形成して集団生活をはじめる。漁労もさかんとなり、ゴミ捨て場である貝塚が出現する。

前期には、荏胡麻[えごま]や瓢箪[ひょうたん]、漆[うるし]や栗などの植物栽培が行なわれるとともに、丸木舟を使用しての沖合漁労が開始される。住居には炉が設置され、土器は地べたに置いて煮炊きしやすいよう底が平たくなり、盛りつけ用の浅鉢土器も登場する。また、土偶が盛んに製作されるのもこの頃で、人々の定住化はいっそう進展する。

中期の特徴は、集落の変化であろう。中心に広場をもつ円形や馬蹄形の環状集落が多くみられるようになり、規模も100戸を超えるところが出てくる。また、石を環状に配列する配石遺構が現れるが、これは墓地施設と推定される。この時期、人口の増加が著しく(とくに東日本)、人間にとっては生活しやすい環境だったようだ。土器は火炎[かえん]土器にみられるように、その形状が多様化し、芸術的でさえある。

◎貧富の差が早くも登場!?

後期に入ると、縄文人は住居をさらに低い土地に構えるようになる。これは、原初的農業や稲作の導入と無縁ではなかろう。

また、この時期以後、漆器や籠[かご]、櫛[くし]などの壮麗な漆製品や装身具の出土が急増する。

晩期については、農耕具が多く出土することから、かなり広範囲に農耕が営まれていたことが判明。また、遺体の埋葬状況から、貧富の差が厳然と存在しはじめていたことがわかる。すでに、弥生時代への変化ははじまっていたのである。

| 日本実業出版社 「早わかり日本史」 JLogosID : 8539501 |