胡桃に猪に鯵、縄文人はけっこうグルメ

◎縄文人はクルミとクリとドングリが好き

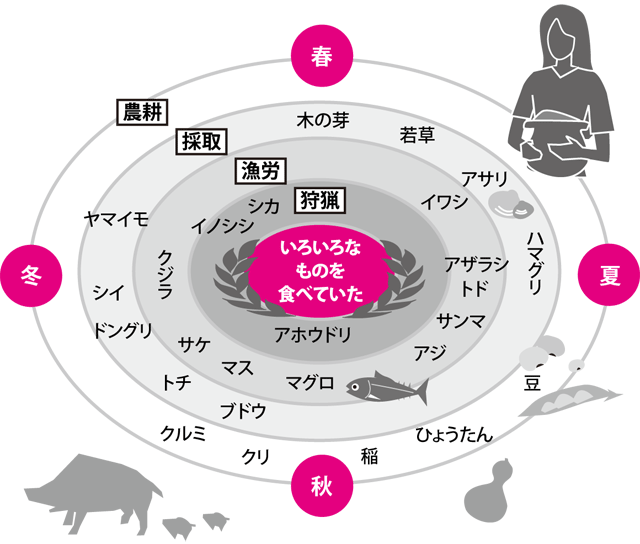

縄文人は、主として狩猟や漁労、採取によって食物を獲得していたが、最近では前期においてすでに原初的農耕が営まれていた事実も判明している。

縄文人の食生活は、貝塚(ゴミ捨て場)の分析により、四季おりおりに多彩な食物を摂取していたことがわかり、地域によってかなり差があったこともはっきりしている。

主食になったのは、木の実やイモ類などの植物性の食料である。これらは、全摂取カロリーの8割以上を占めていたといわれ、とくにクルミとクリとドングリが圧倒的に多かった。ただ、ドングリはアク抜きをしなければ食べられないので、当時すでに加熱処理や水さらしによるアク抜き術が発達していたことを物語っている。

また、食物の保存技術も進み、貯蔵穴に大量に木の実を保存したり、干物や塩漬け食品も存在したようだ。面白いことに、クルミやクリの粉に卵や肉汁をまぜ、塩味をつけて焼いたクッキーのような保存食まで存在したのである。

◎メインディッシュはイノシシとシカ?

さて、貝塚から出土する獣骨の9割は、イノシシとシカであり、人々が好んで食べていたことがわかる。縄文人は、これらの獲物を主に弓矢によって射止めた。弓矢は縄文時代に出現した狩猟具で、それまでの投げ槍と比較すると、獲物の捕獲率は格段に上がった。

しかし、獣骨の分析の結果、狩猟は冬から春に限定されており、幼獣は殺さなかったことがわかる。動物をとり尽くしてしまうようなことはせず、節度ある狩りを行なっていたのである。

◎新兵器「回転式離頭モリ」の登場

漁労も大きく進化した。回転式離頭モリの登場である。このモリは、獲物に刺さると柄から矢が外れ、両方をつなぐ紐を引くと、矢尻が回転して深く食い込み離れない。おかげで大型の魚やイルカ・クジラなど海獣の捕獲も比較的容易になった。

さらに丸木舟の出現で遠洋へも乗り出すことが可能になり、釣り針やヤスといった漁労具の発達で、水揚げ量は次第に増えていった。

ところで、先に述べた主食のクリは、縄文前期から人間の手で栽培されていた可能性が高い。さらに中期に入ると、焼き畑農耕でソバ、ウリ、アズキ、エゴマなどがつくられたらしい。しかし、畦や水路を有する本格的な水田が現れるのは縄文晩期のことで、水田で稲作が行なわれたことにより、社会構造に大きな変革をきたし、弥生時代へと移り変わってゆくのである。

| 日本実業出版社 「早わかり日本史」 JLogosID : 8539503 |