優雅に安全に弥生の暮らしはあった

◎100国ほどに分かれていた弥生時代の日本

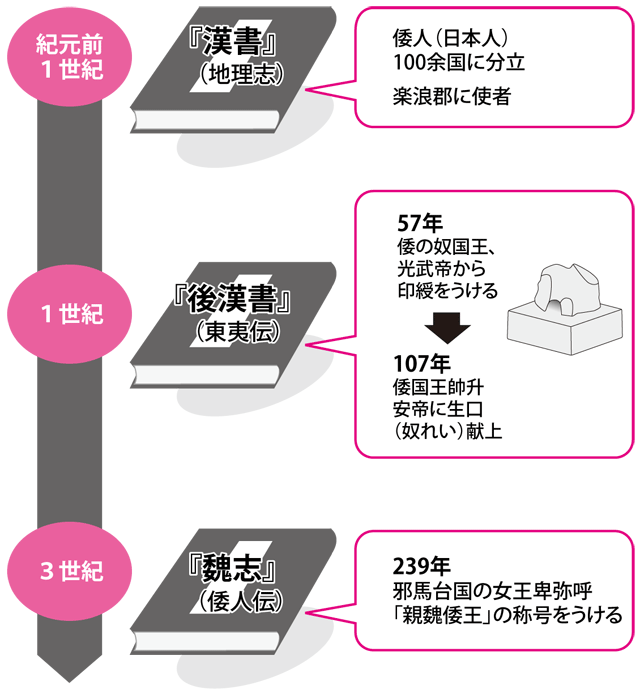

弥生時代、日本人は文字をもたなかったので、弥生人がどのような暮らしをしていたかを伝える日本の記録は存在しない。しかし幸いなことに、隣国の中国ではすでに史書が編纂されており、そこに弥生時代の日本の様子が記されている。

『漢書』地理志という班固(32~92年)によって著された史書に、紀元前後の日本が「倭[わ]」と呼ばれ、100国ほどの小国に分立、漢の楽浪郡(朝鮮半島)に朝貢していたとある。これが、日本に関する確実な初見である。

だが、日本人の生活・風俗は、同書からうかがい知ることはできない。それがわかるのは、さらに200年以上の時を経た『魏志』倭人伝(『魏書』東夷伝倭人の条)からである。陳寿(233~297年)によって編纂された『魏志』には、2000字に及ぶ日本に関する記述があり、日本人の様子がかなり詳細にわかる。

◎弥生人の衣・食・住

同書によれば、日本人の男子はみな入れ墨をし、髪を結って布でしばり、横幅のある布をうまく身体に巻きつけて服としていたという。一方、女性は、髪を編まずにそのまま伸ばして髷[まげ]とし、中央に穴を開けた布を頭からかぶって服(貫頭衣[かんとうい])とした。そして男女とも、裸足で歩いていたという。

食生活においては、米を主食としたのだろうが、魚や貝を好んで捕らえ、野菜もよく食べたと語っている。また、当時の日本に牛や馬・羊はいなかったとあるが、喪に服す際には肉を絶ったというから、肉食の風習はあったようだ。たぶんイノシシかシカの肉だろう。

また、食事のときは食べ物を高坏[たかつき]に盛り、箸を使わずに手づかみで食べたといい、さらに「人性、酒をたしなむ」とあることから、酒も好んだようだ。

◎現在の日本より治安はよかった?

さて、日本人の性質であるが、権力者に従順で、盗みや争いはなく、女性を犯すような事件も少なく、治安は安定していたと伝える。現代に通じるものがあって興味深い。

夫婦制は一夫多妻制度をとっていたとし、父母兄弟の寝室はそれぞれ別になっていた。さらには、なにか行動するときには、獣骨を焼いて吉凶を占ってから動くことが多かったという。

以上、『魏志』倭人伝から弥生人の生活・風俗について抜粋してみた。

| 日本実業出版社 「早わかり日本史」 JLogosID : 8539506 |