邪馬台国の位置で日本史が変わる!

◎東大系の九州説、京大系の大和説

邪馬台国論争――。歴史論争のなかで、これほど長い間激しく論議されながら、いっこうに決着をみないケースも珍しい。

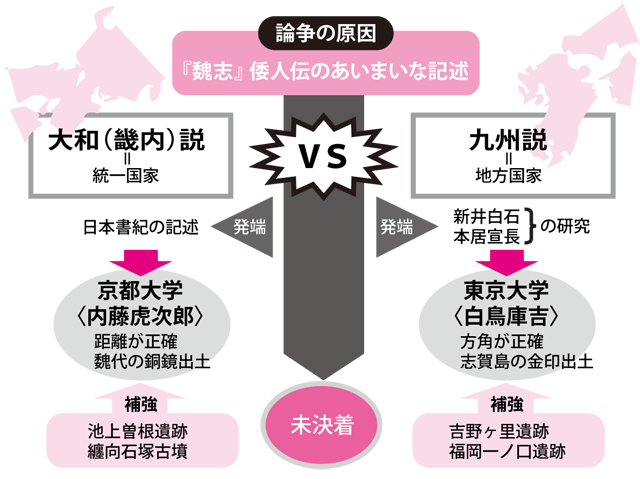

邪馬台国はいったいどこに存在したのか。この問題が長年解決しないのは、邪馬台国について言及した唯一の中国史書、『魏志』倭人伝(『魏書』東夷伝倭人の条)に責任がある。つまり、大陸から邪馬台国に至る行程が非常にあいまいに記されているのである。もし仮に記述のとおりの距離と方角へ進むならば、邪馬台国は日本列島を突き抜けて南洋上にあったことになる。そんなことから邪馬台国=ハワイ説、ジャワ・スマトラ島説、沖縄説が出てくるわけだが、やはり日本国内に存在したと考えるのが妥当であろう。

『日本書紀』が卑弥呼を神功皇后に比定して以来、邪馬台国=大和朝廷と考えられ、所在地も大和(奈良県)と信じられてきた。これに異をとなえたのが、江戸時代の新井白石と本居宣長[もとおりのりなが]だった。彼らはともに邪馬台国=九州説を主張したのだ。

やがて大和説と九州説の2説は、後世へと引き継がれ、邪馬台国論争へと発展、明治の史学会を大きく揺り動かす。論争は京都大学の内藤虎次郎氏が大和説を、東京大学の白鳥庫吉氏が九州説を発表したことで激化した。以後、主に京大系の学者が大和説を、東大系が九州説を擁護・補強する形で、現代にいたるまで論争は続いている。

◎銅鏡、音韻、距離が大和説の根拠

大和説を要約すれば、同地域に魏の時代の銅鏡が多数発見されること、言語学的に大和と邪馬台が同系列の音韻であること、倭人伝に記述された行程が大和までの距離と一致することである。ただ、方角が合わないことが弱点で、大和説を主張する人々は、これに合理的解釈を与えようと懸命である。

◎方角が一致するのが九州説

一方、九州説は、方角はピタリと合うのだが、距離が短すぎるのが難点だった。が、榎一雄氏は、倭人伝の微妙な記述の相違に着眼、大陸から伊都国までの行程は直線的に、以後各国への距離は、伊都国から放射線状にとらえるべきだと解釈、見事に邪馬台国を九州内におさめることに成功した。しかし、一口に九州説といっても、さらに説は細分される。代表的なのは、筑後国山門[やまと]郡(福岡県山門郡)、肥後国菊池郡山門郷(熊本県菊池市)、大隅[おおすみ]国囎唹[そお]郡(鹿児島県曾於[そお]郡)の3説であるが、邪馬台国7万戸という倭人伝記載の規模は3説とも満たしていない。それだけの大国ならば、最低でも筑紫平野を包合する地域が必要になるからだ。

大和か九州か、いずれかによって、日本の弥生時代像は大きく変わってしまう。大和にあったのなら、3世紀にはすでに九州から畿内にかけて広域連合王国が存在していたことになるし、九州にあったとすれば、まだ強大な統一王朝は成立していなかったことになるからだ。

| 日本実業出版社 「早わかり日本史」 JLogosID : 8539507 |