地域で違うお墓の形

◎遺体はやっぱり土に埋める

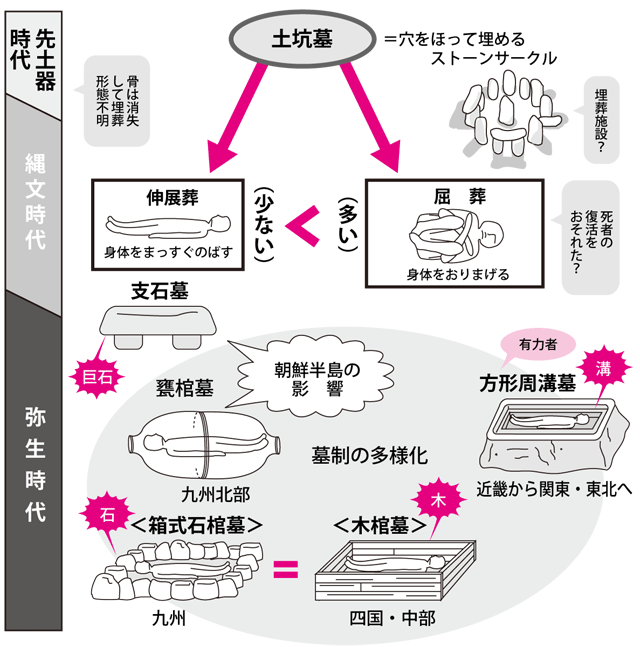

土を掘って遺体を穴に埋める。これが原始から近代に至るまでの、我が国共通の葬制[そうせい]である。しかし、墓や埋葬形態は時代とともに大きく変わってゆく。

残念ながら、先土器時代については風化して骨が残っておらず、埋葬状況がほとんど解明されていない。しかし、墓穴にそのまま遺体を埋葬していたことは確実視されている。このような墓を土坑墓[どこうぼ]と呼び、実は先土器に続く縄文時代の墓跡のほとんどは、この形式をとる。

また、遺体を折り曲げて埋める方法を屈葬といい、まっすぐに横たえて葬るやり方を伸展葬と呼ぶ。縄文時代においては、屈葬が圧倒的多数を占める。

なぜ遺骸を窮屈に曲げたのかという問題だが、胎児の形をまねて母なる大地に人間を返したとか、死者の復活を恐れたとかいわれるが、いまだ定説はない。

◎多様化する弥生時代のお墓

弥生時代に入ると墓制が多様化する。多くは渡来人が朝鮮半島からもたらしたと考えられる。主なものを簡単に紹介しよう。

甕棺墓[かめかんぼ]―大きな土製の甕二つを組み合わせて棺桶とするもので、九州北部に多く見られる形式。

箱式石棺墓―土坑に石板を箱形に敷き詰めた墓で、石ではなく木を使っている場合もある。木棺は朽ちてしまって痕跡しか残らない。棺には複数の死体が埋葬されることもまれではなく、西日本に広く分布している。

方形周溝墓[しゅうこうぼ]―四角く溝を切り、その中心に墓穴を掘った埋葬施設である。近畿で発生し、関東・東北地方へも広がっている。

そのほか、縄文時代以来の土坑墓が弥生時代にも多く存在するし、甕棺や箱式石棺の墓上に巨石を乗せる支石墓[しせきぼ]という墓制が北九州北部に散見される。また、白骨化した遺骨を集め、壺に納めて埋葬する再葬墓が東日本には多い。

ところで、東大の植田信太郎助教授(当時)らは、甕棺墓と土坑墓が混在する佐賀県の遺跡を調査、甕棺の人々のDNAと土坑墓の集団とは遺伝的背景が異なることを突き止め、甕棺墓は渡来した弥生人が、土坑墓には縄文人が葬られたと結論づけた。

| 日本実業出版社 「早わかり日本史」 JLogosID : 8539509 |