公家中心の文化から武士の東山文化へ

◎まだまだ文化は公家が中心

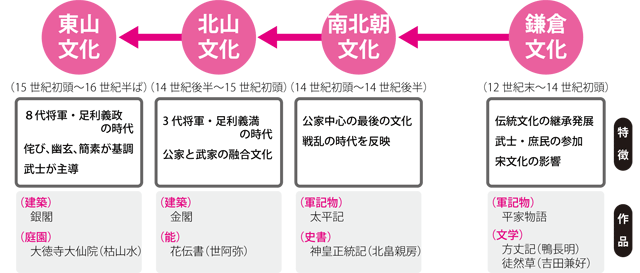

鎌倉時代から室町時代にかけての中世の文化は、大きく次の4つに大別される。鎌倉文化、南北朝文化、北山文化、東山文化である。この4文化の特徴と代表的作品をみてみよう。

鎌倉文化――それは、12世紀末から14世紀初頭までの文化をいう。この時代、武家の政権が誕生したといっても、いぜん文化の担い手は貴族・公家であった。つまり、武家はいまだ文化を創造する側にはなく、公家がつくった文化を取り入れる立場にあった。また、宋や元といった大陸の影響を多分に受けていることも、その特徴の一つといえる。

文学では、軍記物語の最高傑作『平家物語』が琵琶法師によって語られ、鴨長明の『方丈記』、吉田兼好[けんこう]の『徒然草[つれづれぐさ]』といった名随筆が生まれた。さらに幕府の正史たる『吾妻鏡』、慈円[じえん]の『愚管抄[ぐかんしょう]』というすぐれた歴史書が誕生した。建築や彫刻についても、東大寺南大門、円覚寺舎利殿[しゃりでん]、東大寺金剛力士像など、秀作がつくられている。

南北朝文化は、鎌倉幕府が崩壊し、建武新政をへて南北朝が合体するまでの、戦乱の時代に開花した文化である。時代を反映して、軍記物語や歴史書が多くつくられた。代表作は、南北朝の動乱を描写した『太平記』や北畠親房[ちかふさ]の『神皇正統記[じんのうしょうとうき]』『増鏡[ますかがみ]』『梅松論[ばいしょうろん]』などである。

◎公家と武家の文化が融合した北山文化

鹿苑寺金閣に象徴される北山文化は、京都の北山に邸宅を構えた3代将軍足利義満の治世に花開いたので、そう名づけられた。公家的な寝殿造りと、武家的な禅宗様を折衷して建てたのが金閣であり、まさにこの建物が示しているように、北山文化は公家と武家の融合文化であった。代表芸術を一つあげるとすれば、「能」であろう。義満の保護によって観阿弥[かんあみ]・世阿弥[ぜあみ]父子は猿楽能を大成し、世阿弥は『花伝書』を残している。

◎東山文化は侘び・幽玄の武士の文化

8代将軍足利義政は、将軍義満をまねて京都の東山に別邸をつくった。邸宅には銀閣や書院造の東求堂同仁斎[とうくどうどうじんさい]が建てられ、同地が侘[わ]び・幽玄を基調とする文化の中心地となったので、この文化を東山文化と呼ぶ。

この文化の担い手は武士であり、彼らに好まれた禅の精神が色濃く反映されている。とくに大徳寺大仙院庭園や竜安寺石庭など、石・砂で自然を表現した枯山水[かれさんすい]の庭園は見事である。この時代、庶民文化も芽生え出し、連歌、小歌、古浄瑠璃[こじょうるり]などが、人々の間に流行した。

| 日本実業出版社 「早わかり日本史」 JLogosID : 8539533 |