日本が経験したはじめての侵略「元寇」

◎集団戦と「てつはう」に苦戦した幕府軍

12世紀後半、モンゴル高原に現れたチンギス・ハンは、またたく間に高原を平定すると、騎馬を駆って殺戮[さつりく]のかぎりをつくしながら西へ西へと膨張、ついには一代でヨーロッパにまで版図を拡張し、未曾有のモンゴル大帝国を築きあげた。その孫フビライは、中国(宋)への進出をはかり、帝都を北京に移して国名を「元」とあらためた。元は宋(南宋)を圧迫すると同時に朝鮮半島の高麗[こうらい]を征服し、日本へも触手をのばすようになった。

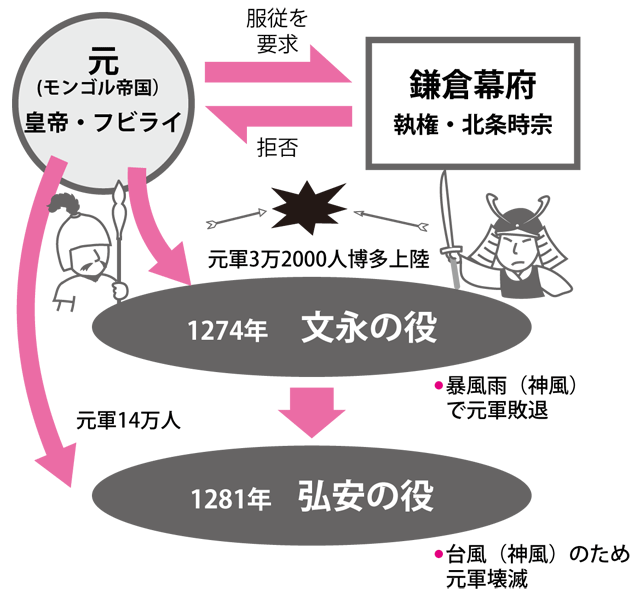

時の執権・北条時宗[ときむね]は、たび重なる元からの服属要求をきっぱりと拒んだ。そのためフビライは武力による日本制圧を決意、1274年、朝鮮半島から3万の大軍を送り出した。元軍は対馬・壱岐[いき]を侵し、博多湾に上陸した。当時武士は一対一の騎馬戦を戦闘の基本としていたが、モンゴル人が集団戦法で攻め寄せてきたため苦戦を強いられた。

さらに陶製の球に火薬を詰めた「てつはう」という武器が、轟音を立てて破裂したので、武士らは肝をつぶし、戦意を減退させた。夕刻、夜襲を警戒した元軍は自船へと引き上げていったが、夜中に暴風雨が吹き荒れ、船はすべて沈んでしまった。こうしてフビライの日本遠征は失敗に終わった。この戦いを「文永の役」と呼ぶ。

◎14万の大群が日本に押し寄せる

だが、以後もフビライは日本をあきらめず、翌年、服属を勧告する使者・杜世忠[とせいちゅう]を鎌倉に遣わすが、時宗は杜を処刑して決意のほどをしめし、異国警固番役[いこくけいごばんやく]をさだめ、御家人に九州の防備を固めさせた。

そこでフビライは、1281年、14万というとてつもない大兵を日本へ派遣した(弘安の役)。けれども御家人たちは、大軍をものともせず、果敢に元軍にいどんでいった。躊躇した元軍は海上で夜を過ごしたが、これがいけなかった。嘘のような話だが、その夜、台風が元軍を襲い、大半の船が転覆、一夜にして10万以上の人間が海の藻くずと消えたのである。こうして日本は、またも天候の助力によって侵略を免れた。この文永・弘安の役をあわせて、元寇[げんこう]という。

これ以来、日本は神国であり、いざというときには神風が吹いて窮地を救ってくれるという不敗信仰が誕生した。その後フビライは、日本への再々出征を計画したが、アジア諸国の反乱が相次ぎ、実行に移せぬまま没した。

他方、元寇は自衛戦争であったため、幕府は御家人に十分な恩賞を与えられなかった。彼らの多くは巨額な出費や犠牲を出して貧窮化し、幕府に対する不満から討幕運動へ加担する者も出てくるのである。

| 日本実業出版社 「早わかり日本史」 JLogosID : 8539540 |