鎌倉幕府はなぜ倒されたのか

◎何度でも立ち上がるスーパーマン後醍醐天皇

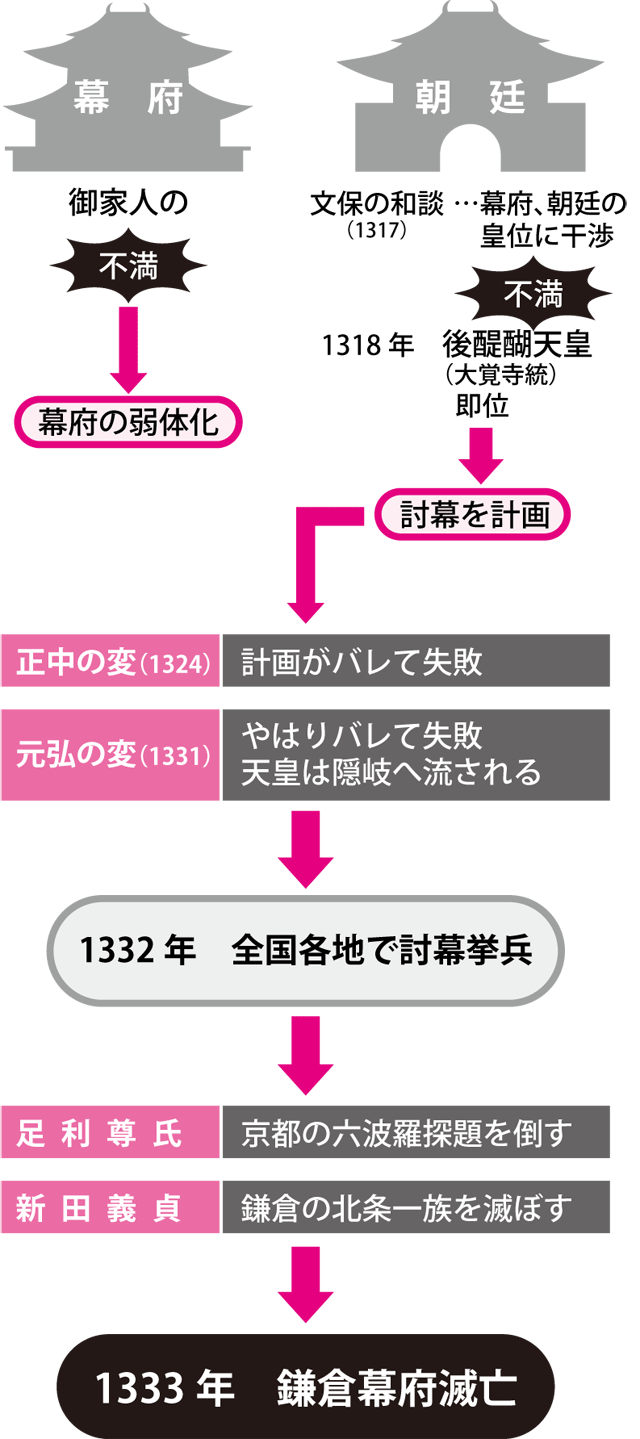

1272年以来、皇室は持明院統[じみょういんとう]と大覚寺統[だいかくじとう]に分裂して皇位を争ってきた。見かねた鎌倉幕府は1317年、両統から交代で天皇を出すよう調停をくだした。これが「文保[ぶんぽう]の和談」である。

翌年、後醍醐[ごだいご]天皇が大覚寺統から即位した。後醍醐は天皇親政こそが国政の正しい姿だと考え、ついには討幕計画をくわだてる。が、1324年、そのくわだてがバレてしまう。後醍醐自身は罪をまぬがれたものの、側近数名が流罪に処された(正中[しょうちゅう]の変)。

だが、以後も後醍醐はあきらめず、1331年、再度討幕をもくろむ。当時の御家人は、元寇への負担や貨幣経済の浸透によって貧窮化し、それが得宗の専制政治に対する不満となって幕府内にうずまいていることを、後醍醐天皇は知っていたからだ。

しかし、計画は側近の密告により再び挫折(元弘[げんこう]の変)、後醍醐天皇は京都を脱して笠置山[かさぎやま]で挙兵したものの、結局捕らえられて隠岐[おき](島根)へ流された。

◎楠木正成の奇妙な奮闘が幕府を倒した?

ところで、後醍醐天皇が逮捕されたあとも、幕府に叛旗をかかげ孤軍奮闘している男がいた。河内国(大阪府)の「悪党[あくとう]」(幕府に属さない新興武士)、楠木正成[くすのきまさしげ]である。正成は和泉・河内国を中心にゲリラ戦を展開、幕府首脳部を悩ませ続けた。けれどもその正成も、1332年、ついに千早城に追いつめられる。

『太平記』によれば、楠木正成には莫大な懸賞金がかけられ、驚くことに100万の大兵が正成の首を求めて千早城に群がったという。対して楠木勢はわずか1000。ところが、千早城は最後まで落城しなかったのである。ワラ人形をオトリにして敵を寄せ集め、上から巨石を落としたり、煮え湯や大便をかけたり、たいまつを投げ落として油を注いだりと、当時としては奇想天外な戦い方をし、敵につけ入るすきを与えなかった。

正成が奮戦しているあいだ、後醍醐天皇は虚を突いて隠岐を脱出、諸国に討幕の綸旨[りんじ](命令書)を散布して挙兵を呼びかけた。その結果、各地で有力武士が叛旗をひるがえして形勢は逆転、幕府は崩壊へといたるのである。つまり、後醍醐天皇の強靭な意志と、楠木正成という名もなき1人の悪党の踏ん張りが、ついには時代を大きく動かしたのである。

| 日本実業出版社 「早わかり日本史」 JLogosID : 8539541 |