死体も食べた? 東北地方の惨状(天明の飢饉)

◎飢饉は浅間山の噴火で始まった

1783年の夏、江戸の大川には、首や手足のない人間の死体がいくつも流れ着き、悪臭を放っていた。これは利根川を下ってきたもので、浅間山の噴火による犠牲者だった。推定によれば、その数は2万人を超えるというすさまじい被害であった。この噴火で江戸の町にも3センチ以上の灰が積もった。

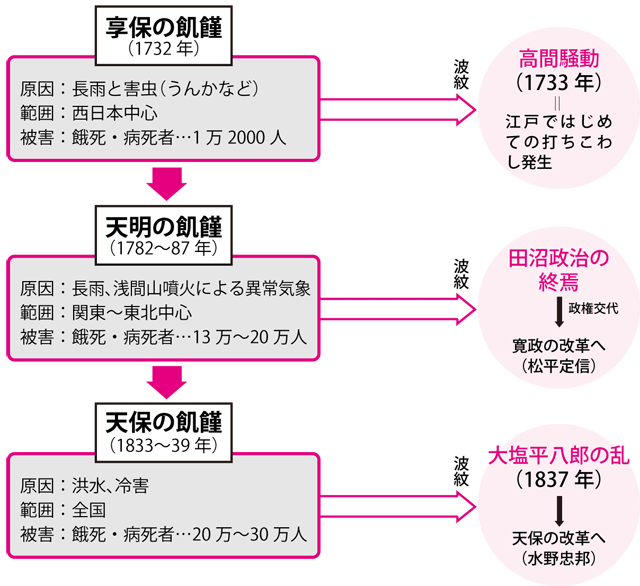

関東、東北の空は、浅間山が吹き出す煙と灰におおわれ、日照時間が極度に減少し、気温も異常に低下した。前年より東北地方では凶作が続いていたが、噴火のせいでこの年は、さらに作物の生育が悪く、麦は腐り、稲は青立ちのまま実を結ばなかった。こうして大凶作が始まり、空前絶後の飢饉が数年間にわたって関東、東北地方を襲うのである。これを、「天明の飢饉」と呼び、1787年まで続いた。

とくに仙台藩、津軽藩、南部藩の被害は甚大だった。人々は米殻を食い尽くすと、空腹のあまり草や木の根をかじり、大切な家畜をも殺して飢えをしのいだが、さらに飢餓が進むと、墓から死体を掘り起こして秘かに食したほどだった。

そして、それも食べ尽くすと、まだ息のある病人や力の弱い子供を襲い、これにむしゃぶりついたとされる。まさに地獄絵である。

◎天明の飢饉には人災の側面もあった!

だが、こうした状況の東北地方にあって、1人も餓死者を出さなかった藩がある。松平定信の白河藩だ。いちはやく米銭の付与、御救[おすくい]小屋の設立、米殻買い占めの禁止といった、農民救済策を講じたからである。

一方、他の東北諸藩は、商人や地主の米の売り惜しみを黙認し、ひどい藩は、米の高騰で一儲けしようと、米を江戸へ運んで売り払ったところもあったという。

自分の藩の飢饉の惨状に驚いて対策を講じたときには、すでに手遅れになっていた。こうした藩は、農民が餓死したり、他国へ逃散[ちょうさん]したりして人口が激減し、広大な田畑が荒廃して、のちにひどい損害を受けることとなった。つまり天明の飢饉は、天災であると同時に人災でもあったわけだ。

◎田沼政治も恨みの対象に

ところで、江戸時代の人々は、天災が続くのは、いまの政治が悪いからであるという意識をもった。天明時代は、田沼意次の全盛期に当たる。

「飢饉は、田沼の賄賂政治のせいである」といった声が日増しに強くなった。そして翌1784年、田沼の息子意知[おきもと]が個人的恨みから佐野政言[まさこと]に刺殺されると、庶民は拍手喝采し、佐野を「世直し大明神」などとあがめ、田沼の失脚を強く願った。

結局、この事件以後、田沼の力は急速に弱くなり、やがて失脚する。つまり、天明の飢饉が政権交代を促進させたともいえる。しかも、田沼に代わって政権をにぎったのは、天明の飢饉で善政を施した、あの白河藩主松平定信だったのである。

| 日本実業出版社 「早わかり日本史」 JLogosID : 8539581 |