反乱鎮圧後も全国に現われた平八郎の幽霊(大塩平八郎の乱)

◎困民救済に立ち上がった大塩平八郎

1833年から数年間にわたって日本は全国的な凶作となり、人々は大いに苦しんだ。これが「天保の大飢饉」である。

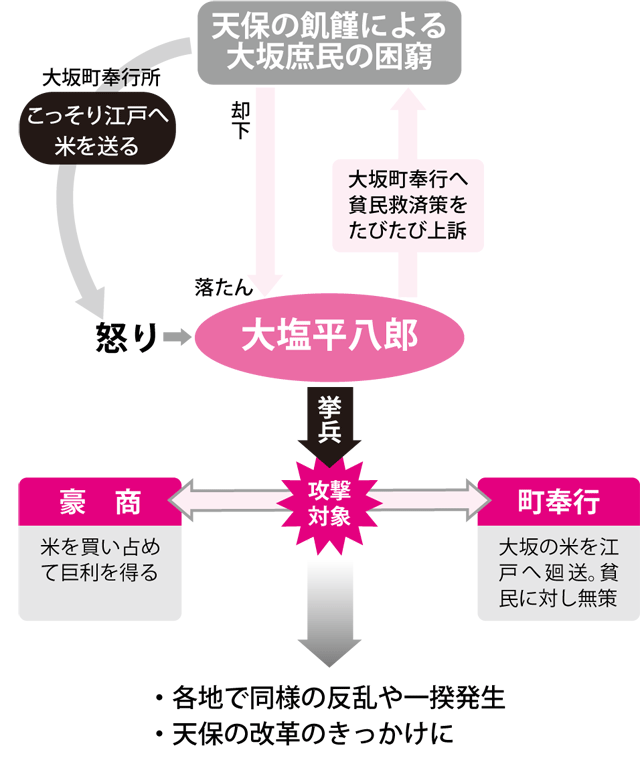

天下の台所といわれた大坂の町も例外ではなく、米価が暴騰し、それに連動して諸物価も高騰、貧民のなかには飢え死にしたり、身投げしたりする人々が続出した。これを見かねた大坂町奉行の元与力[よりき]で陽明学者の大塩[おおしお]平八郎は、町奉行の跡部山城守[あとべやましろのかみ]に貧民救済策をたびたび上申した。それに対して跡部は、越権行為だと大塩を恫喝[どうかつ]、困民救済どころか上方の米を幕閣の命令でせっせと江戸へ送るという行為に出た。

ここにおいて大塩は、1837年2月19日、貧民救済のため無能で無慈悲な町奉行所の役人を誅殺[ちゅうさつ]し、私腹を肥やす豪商に掣肘[せいちゅう]を加えるべく、蜂起したのだった。その際、蔵書を売った金を貧民に分け与え、参加を呼びかけた。大塩らは、市中で大砲をぶっ放し、焙烙玉[ほうろくだま]をあたりかまわず投げつけて大坂を火の海にしたが、反乱はわずか1日で鎮圧された。そして40日後、大塩は幕吏[ばくり]に隠れ家を包囲され、火を放って自殺したのであった。

◎大塩平八郎に生きていてほしかった民衆

ところが、である。それからいくばくもせぬうち、

「大塩平八郎は死んでいない。生きている」

といううわさが、立ちはじめたのだ。

大塩の遺体が焼けただれていて、顔の判別が不可能だったことが、生存説を生んだらしい。江戸、大坂、京都では、死んだはずの大塩の、幕府に対する挑戦状が連日のように奉行所に届き、町の辻々にも大塩平八郎という署名入りの幕政批判の貼り紙や落とし文が見られた。こういったいたずらに幕府は神経をとがらせたが、それを制止する手立てはなかった。

やがて大塩生存説は飛躍し、

「大塩は河内から九州へ逃れ、海を渡って清国へ行き、さらにアメリカ、あるいはヨーロッパへ亡命した」

という、とてつもない話まで生まれてくる。このうわさは、なんと幕末まで続いた。いかに庶民が、大塩を英雄視していたかがわかろうというもの。それほど、幕府の政治が腐敗しきっていたということだろう。

おそらく大塩は死んだと思われる。が、その思想についていえば、生きていたといってよいかも知れない。大塩の乱のあと、彼の生きざまに感銘を受けた人々が、次々と反乱を起こしているからだ。

主なものだけでも、1837年4月に備後国三原で、同年5月に播磨国加東郡で、同年6月越後国柏崎で、同年7月摂津国能勢で、大塩一党の名をかたった反乱や一揆が発生している。

| 日本実業出版社 「早わかり日本史」 JLogosID : 8539582 |