幕末に続々とおしかける外国船(黒船の来航)

◎最初は近場のロシアが来日

日本が江戸中期にさしかかる18世紀、欧米諸国ではすでに産業革命が起こっていた。彼らは、新しい市場と植民地をもとめて、海上からアジアになだれこんでゆく。もちろん日本もその例外ではない。

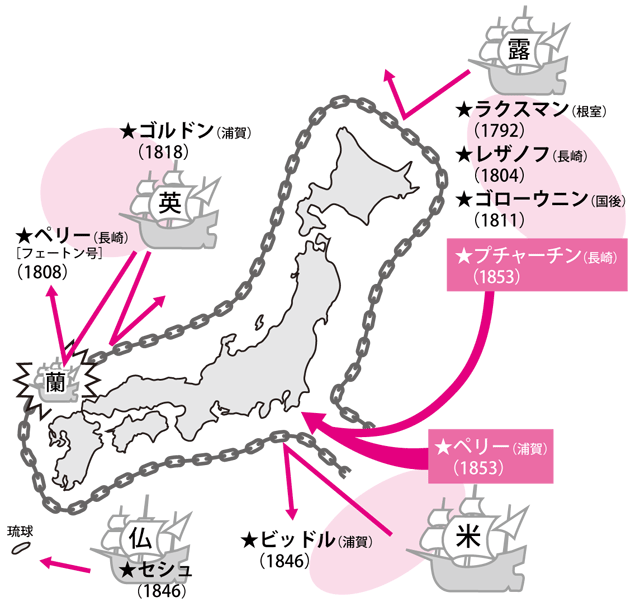

18世紀も後半になると、異国の船が日本近海に出没しはじめる。まず、来訪したのはロシアであった。1792年、エカテリーナ女帝の使節としてラクスマンが根室に、1804年、遣日全権大使としてレザノフが長崎を訪れ通商を要求する。幕府は鎖国を理由にこれを拒絶したが、1811年には海軍少佐ゴローウニンが無断で国後島に上陸、幕吏によって逮捕される事件が発生している。しかしその後、ナポレオン戦争の影響で、ロシアの南下は一時的にやんだ。

◎とんでもなく強引なイギリスのペリー

これにかわったのがイギリスだった。1808年、ペリー大佐(アメリカのペリーとは別人)を艦長とするフェートン号が、突如長崎に侵入し、オランダ人2名を人質にして3日間にわたり湾内を遊航して立ち去る事変が起こった。これは、フランスと対立するイギリスが、フランスに併合されたオランダ船を拿捕する目的で襲来したもので、長崎奉行だった松平康英[やすひで]は責任をとって自刃した。その後も、1818年にゴルドンが浦賀[うらが]に、1824年、英国船が常陸国大津浜に投錨する。

◎対応に右往左往する江戸幕府

このような状況のなか、幕府は外国船対策を二転三転させる。異国船への方策が明文化されたのは1791年のことで、船を抑留し臨検したあと解放するというもの。1806年には、漂流船に薪水[しんすい]を与えて穏便に帰国させるという「撫恤令[ぶじゅつれい]」が発せられた。しかし、先のフェートン号事件を機に幕府は態度を硬化させ、1825年に「異国船打払令[うちはらいれい]」を出すに至る。この法令の初の犠牲が、モリソン号(アメリカ)である。同号は、1837年、日本人漂流民を送還しようと江戸湾に入ったところを、浦賀奉行所によって砲撃された。

だが同年、大洋航行型の巨大蒸気船をイギリスが完成させ、アジア進出にさらなる加速をつけた。アヘン戦争で清国をやぶって香港を獲得すると、1842年、打払令はあっさり撤廃され、「薪水給与令」が発せられる。

イギリスに次いで来訪したのがアメリカだった。同国は捕鯨の寄港地として日本をもとめた。幕府は1846年のビッドルの開国要求はなんとか拒絶したものの、ペリー提督の強硬な態度を拒みきれず、1854年、ついに213年ぶりに国を開いたのである。

| 日本実業出版社 「早わかり日本史」 JLogosID : 8539583 |