楊貴妃の魅力に傾く唐帝国

◎力をつけた在留外国人・安禄山

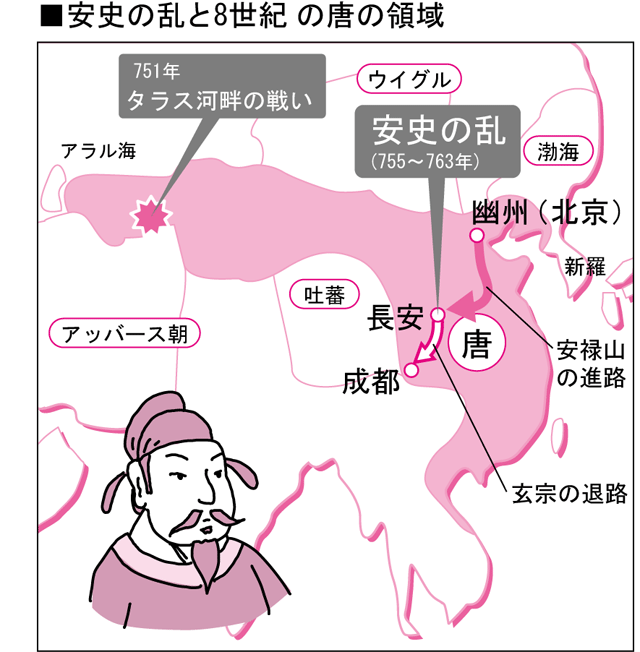

唐軍は、751年に中央アジアのタラス河畔の戦いで新興イスラム勢力のアッバース朝軍に2万人の兵が捕虜となる大敗を喫する。その後、ウイグルなど遊牧民の侵入に悩んだ唐は、帝国の辺境や要地に節度使が率いる軍団を配したが、その節度使のなかで、ずばぬけて有力になったのがソグド人の父と突厥人の母の間に生まれ、6種類の言葉を操る安禄山であった。

極端な肥満体で、馬に乗る時には腹を乗せる鞍がもう一つ必要であったといわれる安は、人の気持ちを見透かすのがうまく、高価な贈り物と巧みな弁舌で6代皇帝玄宗と側近に取り入った。

その腹に何が入っているのかと皇帝がたずねた時に、彼が「赤心(忠義の心)のみ」と答えた話は有名である。やがて安禄山は、長安に近い重要な3節度使を兼ねる最大の軍事勢力となった。

◎息子の妃・楊貴妃を奪い取った玄宗

晩年になって長年連れ添った皇后を失った玄宗は、色白で豊満な楊貴妃(玉環)を長安郊外の華清池温泉でみそめた。彼女は、17歳で18番目の皇子である寿王の妃となっていたが、玄宗は、彼女をいったん寿王と離婚させて道観(道教の寺院)においてから744年に宮中に入れ、翌年に自らの「妃」としたのである。

唐では、皇帝は皇后1人、第2夫人の「貴妃」など122人の妃をもつことが認められていた。楊貴妃は第2夫人の地位についたのである。この時に玄宗は62歳、楊貴妃は27歳だった。楊貴妃は歌と舞に優れ、とくに琵琶の名手であった。そこが、自らも作曲し、「梨園」という芸人の養成施設をつくるほどであった玄宗に気に入られたのである。日本では歌舞伎界のことを「梨園」というが、その語源は実は唐にある。楊氏の一族は栄華を極め、楊貴妃のまた従兄弟の楊国忠は、たいした能力がないにもかかわらず、宰相の座に坐ることになった。

◎安史の乱で一挙に崩れた繁栄

一方、権力を掌握する野心をもっていた安禄山は、楊氏一族の専横を取り除くという口実で、武将の史思明とともに反乱を起こし、太平に酔っていた長安に突然攻め込んだ。それが、約10年にも及んだ安史の乱(755~763)である。都を占領された皇帝と側近は一時蜀(四川)に逃れたが、途中で側近の兵士たちに要求されて38歳の楊貴妃と一族は殺害され、玄宗も退位した。

「国破れて山河あり、城春にして草木深し…」ではじまる「春望」の詩は、この時の混乱をうたったものである。作者の杜甫は李白とともに唐代を代表する詩人であるが、いずれも玄宗の時代の人だ。

長安を占領して新王朝の創設をめざした安禄山だが、次男に暗殺され、その次男は史思明に殺害され、その史思明も息子に殺害されるという反乱軍の混乱が続いた。

武将たちの相次ぐ寝返り、ウイグルの支援などによって、763年に安史の乱は鎮圧される。しかし、多額の貢物を求めるウイグルの侵入、各地に配置されるようになった節度使の地方での独立などにより、最盛期に5000万人を超えていた唐の人口は2000万人台に減少し、かつての繁栄を失うことになった。

| 日本実業出版社 「早わかり世界史」 JLogosID : 8539736 |