紅茶が起こしたアヘン戦争

◎アヘンにも助けられたイギリス経済

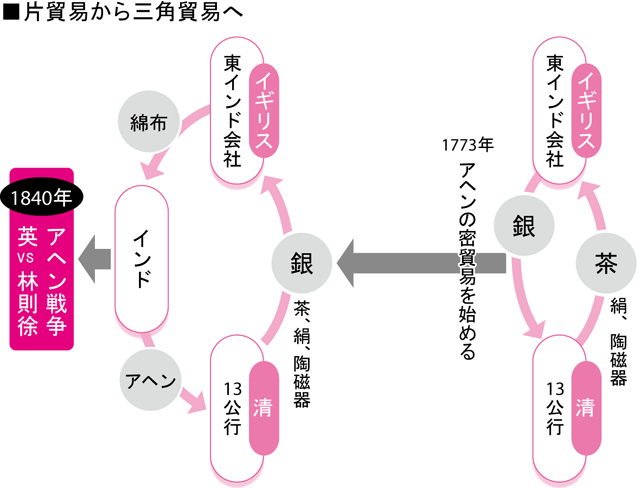

18世紀後半には、対中国(清)貿易はイギリス東インド会社のほぼ独占するところとなっていた。

産業革命以後のイギリスでは安価な紅茶を飲む習慣が広がっており、イギリスは当時の唯一の茶輸出国である清から、毎年膨大な量の紅茶を輸入しなければならなかった。

当時の清帝国では、対外貿易港は広州1港に限定されており、13公行(海外貿易特許商人の組合)が対外貿易を独占していた。そのためにイギリスの輸出は振わず、紅茶を買うには大量の銀を必要とした。自由貿易をかかげるイギリスは、自国で生産した工業製品を輸出しようと試みるが清は認めず、銀の流出が続いた。

そこでやむなく18世紀末以来、イギリス東インド会社は、本国産の綿布をインドに輸出し、インドのベンガル地方でつくらせた麻薬(アヘン)を一手に買い取り、地方商人を通じて中国に密輸出し、中国から紅茶を買い取って本国に運ぶという「三角貿易」を開始した。

清政府はアヘンの密輸を禁止するが、地方役人は賄賂を受け取って黙認し、アヘンの吸飲は大きな広がりをみせた(1830年代半ばに200万人を越える)。その結果、毎年大量の銀が中国から流出するようになり、銀価が2倍に上昇。銀での納税を義務づけられていた農民の生活は一挙に窮乏化した。

◎2分されたイギリスの国論

アヘンの根絶が必要であると考えた道光帝は、アヘンの厳禁を主張する林則徐を欽差大臣として広州に派遣した。林則徐は、1000人の兵で外国商人の商館を包囲して水と食料を断ち、イギリスの貿易監督官に密かに蓄えられていた1425トンものアヘンを提出させた。また外国商人に対してはアヘン貿易をしないという誓約をしない限り、貿易を許可しないといいわたした。

それに対し、1837年以来厳しい不景気に見舞われていたイギリスでは、下院議会が、271票対262票のわずか9票差で清朝との戦争費用を承認し、アヘン戦争が開始された。保守党のジェイムス・グラハムは「このような不義の戦争には、たとえ勝ってもいかなる栄光もえられない」として3時間もの反対演説を行なった。だが、膨大な人口を擁する中国という巨大な市場の魅力がイギリスを戦争に駆り立てたのである。

◎開港と没収アヘン代金の支払い

当時の清朝の軍備は、240年前に鋳造された大砲が使用されているなど時代遅れで、イギリス海軍の攻撃に対抗できなかった。帝都に近い天津を攻撃されてあわてた清朝は、徹底抗戦を主張する林則徐を左遷し、交渉で何とか丸め込もうとするが、逆にイギリスの思う壷にはまってしまった。1842年、南京に迫ったイギリス艦コーンウォーリス号の船上で南京条約が結ばれた。

清朝は、香港島の割譲、上海など5港の開港、公行の廃止、没収アヘン代金600万ドルの補償、イギリスが要した戦費の支払いを認め、翌年の追加条約で茶を除き一律5%の関税(関税自主権の喪失)、領事裁判権、最恵国待遇などを認めた。こうして、清はヨーロッパを中心とする自由貿易圏に組み入れられることになった。

| 日本実業出版社 「早わかり世界史」 JLogosID : 8539794 |