土地は武士から農民のものへ

◎荘園制度という新しい土地システム

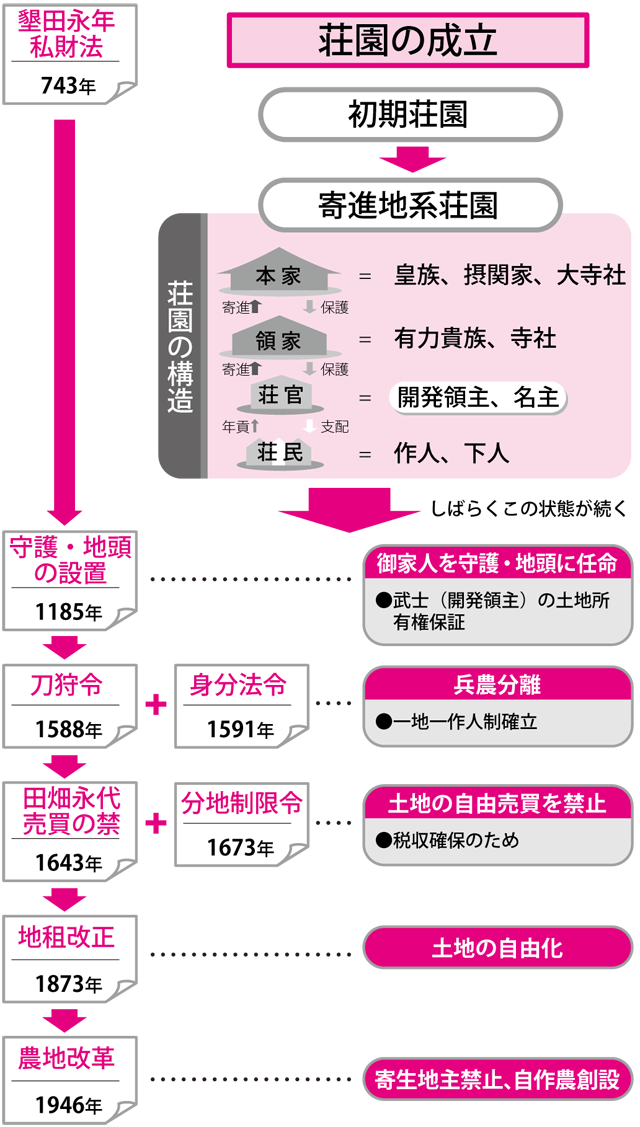

墾田永年私財法によって、はじめに開拓・開墾に乗り出したのは、財力を有する寺社や貴族であり、彼らによって開墾された土地を初期荘園と呼ぶ。

けれども10世紀以降、初期荘園は衰退し、開発領主(有力農民)が、作人[さくにん](農民)や下人(農奴)を使って土地を開拓し、それを貴族や寺社に寄付する寄進地[きしんち]系荘園が主流となった。もちろん寄進して所有権を手離しても、実際の土地支配権は開発領主が握った。彼らは寄進することで貴族や寺社を領家・本家と仰ぎ、その権威を利用して国司の圧力や租税を免れようとしたのだ。

ちなみに、国司の荘園への立ち入りを拒否できる権利を「不入「ふにゅう」の権」、租税が免除される権利を「不輸[ふゆ]の権」といった。こうして荘園は、国家の支配から次第に解き放たれていった。そして、この荘園が基本となり、日本の土地政策は推移していく。

◎荘園から武士へ

その後、荘園の開発領主の中には武装化して武士となってゆく者が現れる。武士は、鎌倉・室町幕府といった武士政権のもとでは、御家人になることで、本領安堵[あんど]といって土地の所有を保証された。

荘園の土地を直接耕作するのは農民であるが、開発領主、領家、本家というように、一つの土地にはいくつもの中間搾取層が存在した。豊臣秀吉は、兵農分離令を出して中間搾取層を排除し、一地一作人制を確立する。こうして荘園制度は消滅した。

江戸幕府はこの制度を引き継ぎ、土地は農民のものとなった。ただし、幕府は税収確保のため田畑永代売買の禁令や、分地制限令などを出して、農民から土地売買の自由を奪った。土地が再び自由化されるのは、地租改正令が出された明治時代に入ってからのことになる。

第二次世界大戦後、寄生地主制度を撤廃する目的から農地改革が断行され、多くの小作農が土地を得て自作農になった。

| 日本実業出版社 「早わかり日本史」 JLogosID : 8539518 |