貴族を震憾させた、はじめての武士の反乱(平将門の乱)

◎武士は武装した地主グループから発祥

武士が歴史に登場するのは9世紀のことである。743年の墾田永年私財法によって律令制度が崩壊し、全国に荘園が乱立しはじめると、在地地主(開発領主)は土地を守るために武器をとり、武装グループをつくるようになった。実はこれが武士団の発祥なのである。

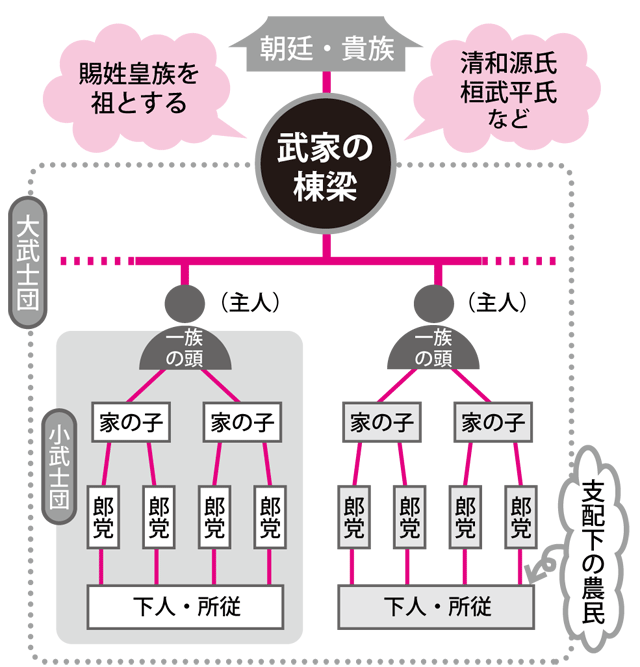

やがて武士団は、地方に下った賜姓[しせい]皇族や貴族を棟梁と仰いで集結し、大武士団を形成する。そして、淘汰の結果、桓武平氏と清和源氏が残ったのである。

9世紀後半、武士の有する武力は、次第に朝廷貴族の身辺警護にも用いられるようになり、武士は貴族の周囲に「さぶらふ」者ということで「侍」と呼ばれた。

◎関東で信奉を集めた平将門

関東で反乱を起こした平将門も、若いころは太政大臣藤原忠平に仕えている。将門は、下総[しもうさ]国豊田郡を根拠地にする平良将[よしまさ]の子として生まれた。だが、京都在任中に父が没し、故郷に戻ってみると、父親の所領は伯父の平国香[くにか]や平良兼[よしかね]らに奪われていた。

将門は土地を奪回するため彼らに戦いを挑み、ついに国香を討って領地を取り戻した。将門は巧みな騎馬戦術を展開したといわれ、これに対抗できる武者はいなかった。

が、この行動は朝廷に訴えられるところとなり、将門は京都に召喚される。けれども運よく、朱雀天皇元服の恩赦で帰還、その武名は逆に天下に轟くことになった。

以後、将門は関東武士の信奉を集め、数々の紛争仲介役を果たすようになる。939年、将門は常陸の国司と対立する藤原玄明に味方して常陸国府を包囲、ついに国司と武力衝突して国府を占拠してしまう。ここに、将門は公然たる国家の反乱者となった。

◎めざすは関東の独立国家

将門は関東の独立をめざしたので、朝廷の重税に苦しんできた関東人は、喜んで将門に協力した。そのため下野[しもつけ]、上野[こうづけ]と次々に国府を陥落させ、ついに関東全域を制圧、将門はみずから新皇[しんのう]と称して王城を建設、部下を国司や官吏に任命したのである。いまだかつてない大規模な反乱に、朝廷は驚愕した。

瀬戸内海では時を同じくして藤原純友[すみとも]が暴れていた。朝廷は関東へ官軍を派遣したものの、鎮圧する自信はなかった。だが将門は、同じ関東武士の平貞盛と藤原秀郷[ひでさと]との戦いで、官軍が到着する前にあっけなく討ち死にしてしまっていた。死因は、眉間に矢が当たったためだった。京都諸寺院の加持祈祷の結果、神鏑[しんてき]が将門を射止めたというが、運悪く流れ矢に当たったのだろう。

こうして将門の夢は消滅したが、関東人は以後、各地で篤く将門の霊を祀った。神田明神や首塚はその典型である。将門の宿願だった関東独立国=鎌倉幕府が創建されるのは、それから250年後のことであった。

| 日本実業出版社 「早わかり日本史」 JLogosID : 8539524 |