東大寺の再建で使われた新しい建築様式

◎東大寺は精力的な老僧によって再建された

1180年12月、平重衡[しげひら]の南都焼き打ちによって、奈良時代に国富をそそいで創建した東大寺は炎上、灰に帰した。朝廷はすぐに再建しようとするが、源平の争乱のさなか朝廷の権威は地に落ち、計画は思うように進まなかった。

そんななか、東大寺復興に精根を傾けた老僧がいた。勧進職に任命された重源[ちょうげん]という僧侶である。このとき彼は61歳の老年だったが、余生すべてを東大寺の再建事業にささげた。重源はかつて3度宋にわたり、寺院建築の最新技術を習得しており、再建にはうってつけの人物だった。

重源はまず資金の調達からはじめ、老体に鞭を打って全国行脚して寄付を募った。その後、大仏鋳造のため宋から陳和卿[ちんわけい]を招き、自分は大仏殿や南大門といった伽藍[がらん]の建立にとりかかった。彼は巨材を求めて周防[すおう]国(山口県)の山奥にまで分け入り、40メートルもの大木を切り出して奈良へと輸送した。運搬をスムーズにする目的で佐波川、三田尻港、兵庫などを修築したとも伝えられる。

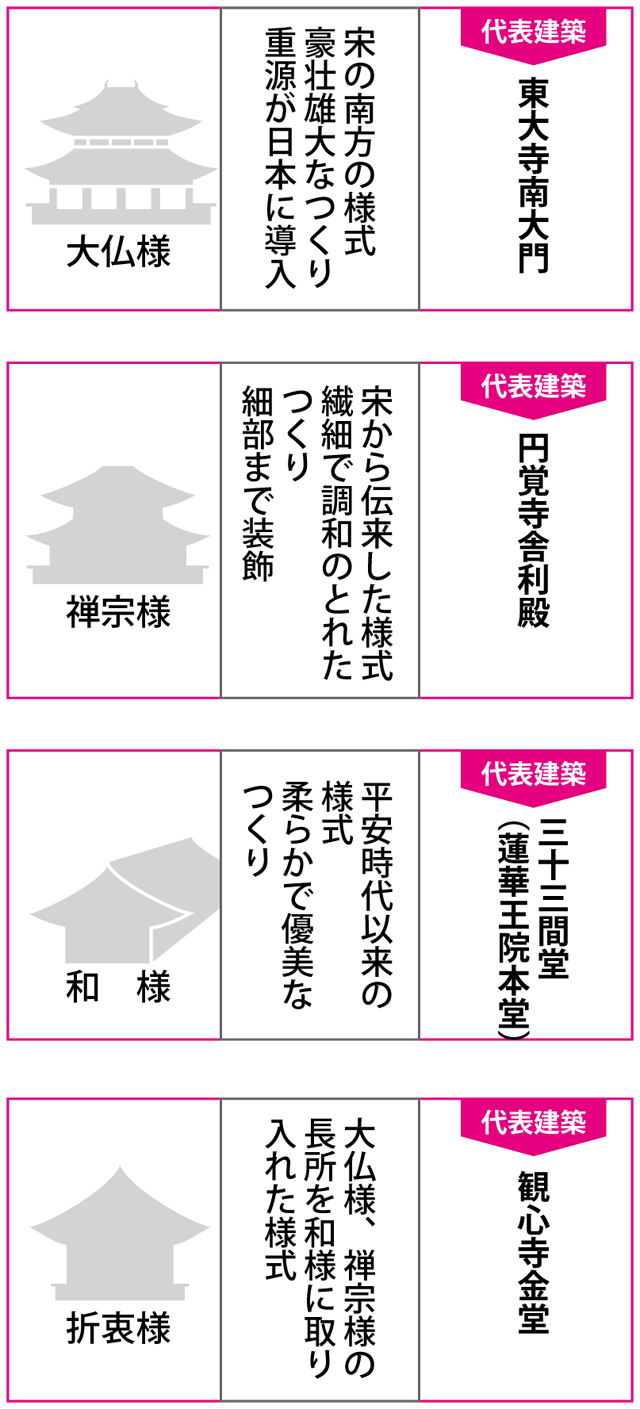

短期間で大規模な伽藍を再建するため、重源は宋の建築様式に工夫をくわえ、大仏様[だいぶつよう]といわれるまったく新しい手法を用いた。部材の規格を数種類に統一して、それを組み合わせることで簡単に建築できるようにしたのだ。たとえば東大寺南大門は、わずか5種類の部品が全体の80%を占めているという。こうして1195年、見事に東大寺は再建され、後鳥羽天皇、源頼朝といった権力者も参列して盛大に落成供養が執行されたのである。

◎鎌倉時代のさまざまな建築様式

しかし、大仏様は粗野で簡素すぎるためか、日本人の感性に合わず、その後はすたれてしまう。むしろ人々に好まれたのは禅宗様[ぜんしゅうよう](唐様[からよう])と呼ばれる、宋から伝来した様式であった。細部まで意匠をこらした装飾的な工法で、急勾配な屋根、花頭窓[かとうまど]、桟唐戸[さんからど]に特徴があり、円覚寺舎利殿が代表的建築物である。

一方、平安時代からの和様[わよう]建築もいっそう洗練され、この様式で建てられた三十三間堂は柔和で優美な姿をしている。やがて、和様建築のなかには、観心寺金堂のように大仏様や禅宗様の長所を取り入れる建築物も登場し、折衷様[せっちゅうよう]と呼ばれた。

このように鎌倉時代は、宋から新しい建築様式が導入され、和様と競合し、やがて融合してゆくという時代でもあったのである。

| 日本実業出版社 「早わかり日本史」 JLogosID : 8539536 |