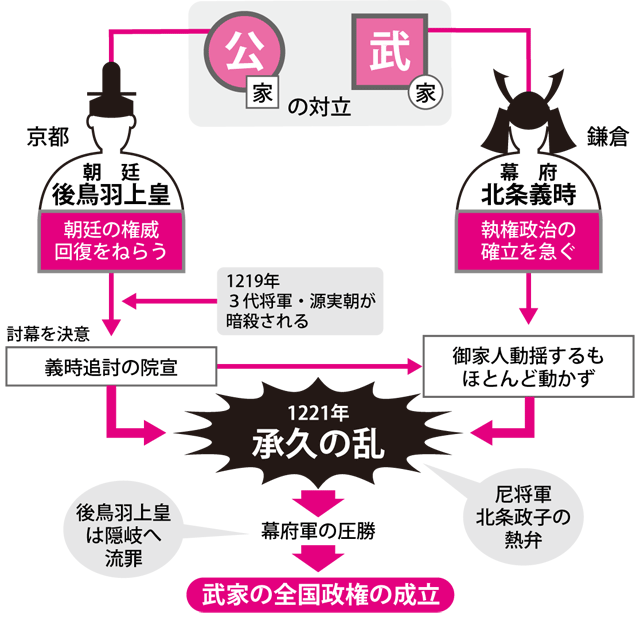

後鳥羽上皇の強気が武士政権を確立させた(承久の乱)

◎将軍家の断絶を機に院宣を出すが…

後鳥羽上皇が本格的に院政をはじめたのは1202年のことである。以後、朝廷の復権をめざして種々の政策を断行していったが、後鳥羽上皇がそれをなし得たのは、巨大な軍事力を有していたからだ。八条女院領・長講堂領などの壮大な皇室荘園領を手中におさめた後鳥羽は、その経済力で西国の武士や御家人たちを誘い、「北面の武士」や新設した「西面の武士」(院の西側で警衛にあたる武士団)に組み込んだのである。

後鳥羽上皇は勝ち気な性格で武芸を好み、盗賊逮捕の現場にくわわり、みずから賊をねじ伏せたという伝説をもつほどの人物であった。

――1219年、将軍実朝が鎌倉で暗殺された。これにより、源氏将軍の血統は3代で絶えた。幕府の実権は北条義時が握っているとはいえ、将軍あっての北条氏であり、東国の武士すべてが北条氏に心服しているわけではなかった。

「いま突けば幕府は崩壊する」――。

そう後鳥羽上皇は判断し、討幕の兵をあげることを決意、1221年、周到な準備のもと北条義時追討の院宣を全国にくだした。が、この判断は誤りであった。

◎演技力抜群(?)の北条政子

畿内の御家人や西国武士が朝廷に味方したものの、東国武士はだれひとり後鳥羽の誘いに応じなかったのだ。確かに鎌倉の御家人たちは院宣を受けてかなり混乱した。だが、このときにあって武士たちの動揺を静め、彼らを一致団結させた女性がいた。頼朝の妻で尼将軍といわれた北条政子である。彼女は御家人たちを一同に集め、次のように熱弁をふるった。

「朝廷から差別され搾取され続けた武士たちを、現在の地位に引き上げたのはだれか。それは頼朝ではなかったのか。その恩に報いるのは、まさに今である。もし朝廷に従う者あれば引き留めはしない。申し出よ。ただ京都におもむく際には、私を斬り捨てていきなさい」

かくのごとき涙ながらの訴えに、御家人たちは感じ入り、結束を固くして大軍で上方へ攻めのぼり、朝廷軍を打ち破ったのである。

一方、後鳥羽上皇は院宣の効力で、すぐに幕府が崩壊するものだとたかをくくっていたため、大挙して上洛した幕府軍にあっけなく敗れ去った。後鳥羽上皇は捕縛されて隠岐[おき]へ流され、1239年、同地で死去した。

この戦争を「承久[じょうきゅう]の乱」といい、戦乱の結果、朝廷と幕府という公武の二元政治が終焉し、武家の全国政権がついに確立したのである。

| 日本実業出版社 「早わかり日本史」 JLogosID : 8539538 |