ウィーン体制は何をめざしたのか?

◎会議は踊る、されど進まず

ナポレオンがエルバ島に流されて失脚すると、全ヨーロッパにまたがっていたナポレオン帝国の領土の処理を行なうための国際会議が、90の王国、53の公国代表の参加のもと、1814年にウィーンで開催された。

しかし、総会は一向に開かれず、オーストリアの将軍リーニュが「会議は踊る、されど進まず」と表現したように、華やかな宴会や舞踏会、観劇会が開かれ、それに隠れて大国間の裏取引が行なわれ、利害の調整がつかずに会議はやたらと長引いた。

会議が紛糾している虚をついて、ナポレオンが再起をはかるとヨーロッパに戦慄が走り、会議は一時中断された。ナポレオンの再起が失敗した直後、大国の利害のバランスをとって、やっとウィーン議定書が締結された。

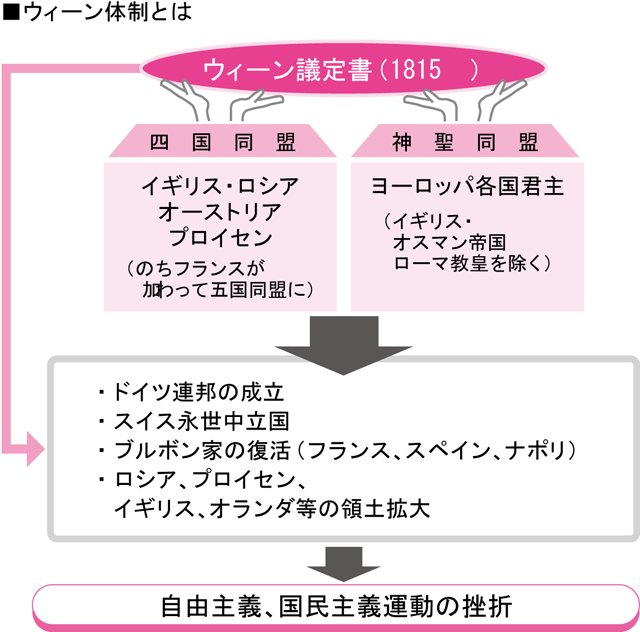

会議ではフランス革命以前の政体と国際秩序を回復するという「正統主義」が原則とされたため、敗戦国フランスの犠牲は少なく、ロシア、プロイセン、イギリス、オランダなどが、のきなみ領土を拡大し、神聖ローマ帝国が解体されていたドイツは、「ドイツ連邦」として再生することになった。

◎サミットで支えられたウィーン体制

ウィーン条約による国際秩序は、「ウィーン体制」(1815~48)と呼ばれるが、この体制は大国の軍事同盟(四国同盟、後に五国同盟)と、ロシア皇帝アレクサンドル1世の提案による、ほぼヨーロッパの全君主が参加した「神聖同盟」が組み合わされ、大国の協調による体制維持がはかられた。現在でいうなら、さしずめ「サミット」であろう。

ウィーン体制のもとでは、フランス革命の思想の影響が強く残り、自由主義、国家主義(ナショナリズム)の実現を求める運動が各地で断続的に起こった。

オーストリアの外相(後に首相)メッテルニヒは、二つの同盟を巧みに操って、「封建的なヨーロッパ」の維持に懸命になった。産業革命中のイギリスは、大陸諸国が封建的な状態であったほうが自国の経済に有利であると判断して、積極的にウィーン体制を支えた。

しかし、20年代に入ってラテン・アメリカのスペイン植民地に独立運動が広がると、英外相カニングは、ラテン・アメリカをイギリスの経済圏に組み入れるには独立を支援したほうが有利であると考え、あくまでラテン・アメリカをヨーロッパの一部分として干渉を主張するメッテルニヒに反対し、五国同盟を脱退した。

その結果、「サミット」体制は崩れ去り、ウィーン体制は半身不髄におちいることになった。

| 日本実業出版社 「早わかり世界史」 JLogosID : 8539781 |