中国の中体西用VS.日本の文明開化

◎近代化による清再建の失敗

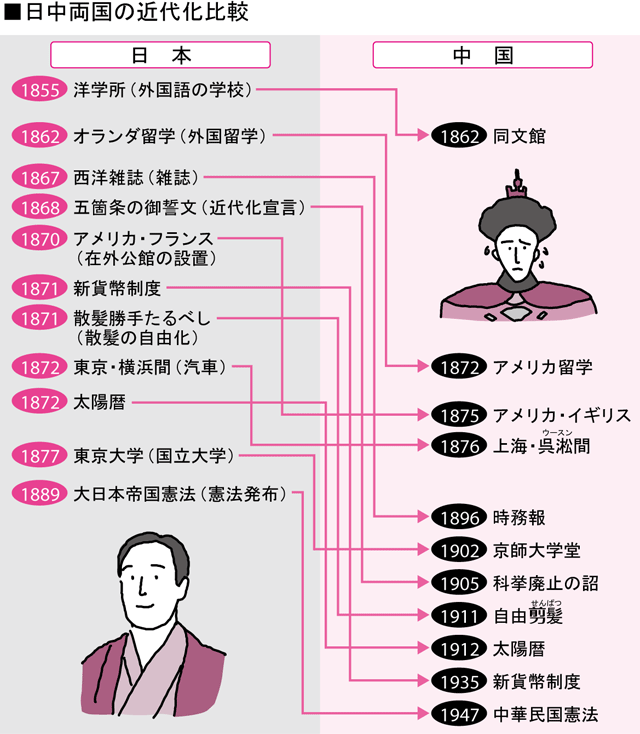

太平天国を鎮圧した後、清帝国はヨーロッパの軍事技術、軍事編成、生産システムなどを積極的に導入することで支配体制の再建をはかった。曾国藩、李鴻章などの漢人官僚の主導のもとになされた、こうした上からの西欧文明導入の運動を「洋務運動」という。

しかし、それは「中体西用」(中国の学問で心身を修め、西洋の学問で世事に応ずべし)という言葉に示されるように、儒教官僚の統治、王朝体制、伝統的社会を温存して(中体)、西洋の技術を取り入れるものであった(西用)ために、政治・社会改革などをともなわない表面的な改革に終わった。しかも、洋務官僚が軍隊や工場を私物化したことから新たな弊害が生まれた。

◎日本独立の鍵を握った朝鮮

日本は、1854年の日米和親条約で開国、58年の日米修好通商条約で領事裁判権の承認、関税自主権の放棄、を認めた。こうした弱腰の外交に対して、幕府批判が強まり、幕藩体制は大きく揺らぐ。1868年には幕府が倒されて、新政府が成立した(明治維新)。

明治政府は、ヨーロッパの近代国家を手本にして、集権的官僚制の確立、法体系の整備、支配体制の再編、領土の画定、富国強兵に乗り出した。

独立を失いかねないという強い危機意識をもっていた日本の支配層は、国内の体制を強化するとともに、周辺の環境にも強い関心をもった。

当時の日本は、北と南の国境があいまいで、主権国家としての領土の画定と大国ロシアの脅威への対処が必要だった。1875年の樺太・千島交換条約、1879年の琉球処分は、国境画定のための作業だった。

そうした日本の独立維持の鍵となったのが、朝鮮半島だった。

朝鮮半島は大陸の諸文化・文明が日本列島に伝えられる窓口だったが、朝鮮諸王朝の非侵略性は日本が自立した歴史を展開するための重要な条件だった。そこでロシアの朝鮮半島への南下を恐れた日本は1876年、鎖国状態にあった李朝と強引に日朝修好条規という不平等条約を結び、自国の影響力を強めようとした。

だが、日本が李朝に一定の影響力をもつようになると、日本にならって主権国家の建設をめざす勢力と王朝体制を維持しようとする李朝の支配層が争い合うことになり、それとともに日・清間の対立も深まっていくことになった。

| 日本実業出版社 「早わかり世界史」 JLogosID : 8539797 |