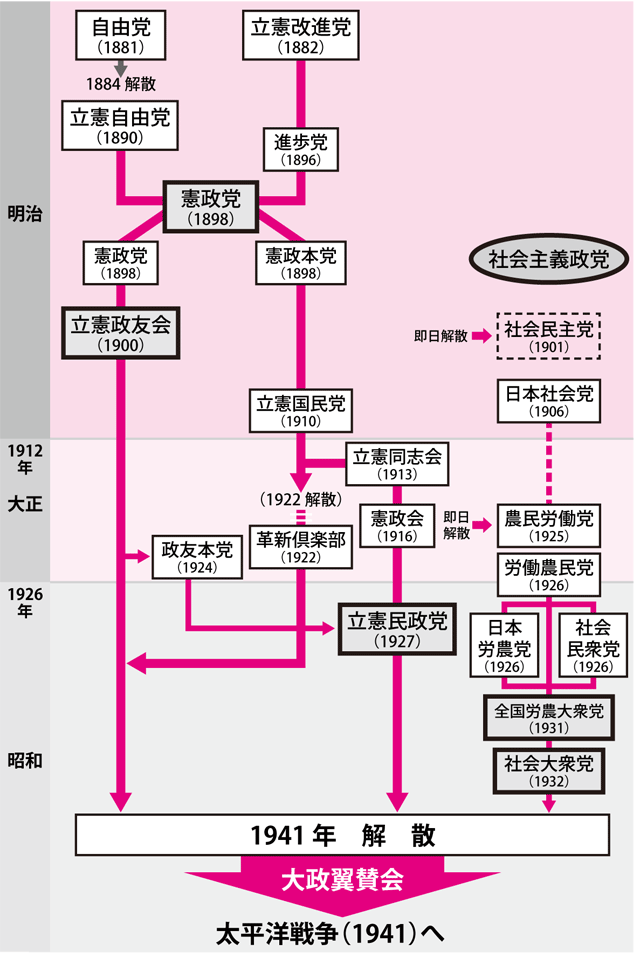

日本の政党政治は3党でスタートした

◎国会開設に向けて結党が相次ぐ

自由民権運動を懐柔し、うやむやのうちに衰退させる目的で、藩閥政府は1881年に「国会開設の勅諭[ちょくゆ]」を出した。これは、10年後に国会を開くことを約束した勅語である。

さすがに10年は長い。これで運動も沈静するだろう、そう期待した政府だったが、民権家のリーダー板垣退助は、すでに政党をつくる準備を整えつつあり、同年、日本初の政党「自由党」を結成した。これによって自由民権運動は、さらに政治的に強固な組織をもつにいたった。

自由党は、主権在民、一院制、普通選挙、民定憲法の制定をとなえるフランス流の急進的性格を有しており、農村部を中心に活動を展開していったので、その支持層はおのずから豪農・農民が圧倒的に多かった。

これに対し、翌1882年に結党された「立憲改進党」は、都市の資本家や知識層を支持母体とし、君民同治、二院制、制限選挙をとなえる漸進的な政党で、手本をイギリスにもとめた。同党の党首は、明治14年の政変で明治政府から追放された参議の大隈重信[おおくましげのぶ]である。

両党は主張の違いこそあれ、藩閥政府打倒で共闘が十分可能であったにもかかわらず、互いに反目しあい、和することがなかった。これは、政府にとって幸いだったといえよう。

一方、危機を感じた政府は、両党に対抗すべく、1882年に御用政党たる「立憲帝政党」を福地源一郎[ふくちげんいちろう]に組織させたが、民意を得られず、わずか1年で解党した。

◎短命だった最初の政党

しかし、全国政党に成長した自由党も、1884年10月に解党する。その遠因は、松方デフレにあった。この経済政策によって諸物価が暴落して多くの農民が破産、各地で激化事件が頻発する。

この騒動に、農村の自由党員が指導者として深くかかわっていたのである。彼らは単独で、あるいは困民を率いて、政府に武力蜂起を試みようとした。板垣ら指導部は、そんな党員を統率しきれなくなって、ついに解党を決意したのである。

同年また、立憲改進党でも、大隈重信が離党してしまい、求心力を失って解党同然の状態におちいっている。

このように日本初の3政党は、短期間に解党や衰微の道を歩んでいった。それでもこうした政党の出現は、将来へ向けてわが国の政党政治の実現を強く促進するものとなったのである。

| 日本実業出版社 「早わかり日本史」 JLogosID : 8539594 |